肝硬変・肝不全へと進行しやすい自己免疫性肝炎

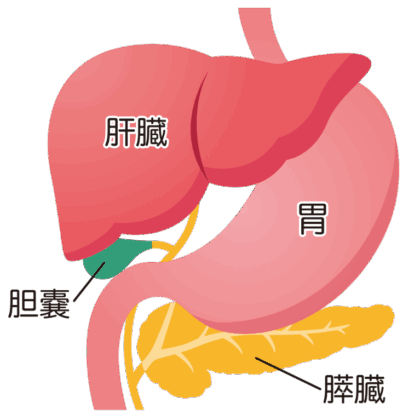

自己免疫性肝炎とは、何らかの原因によって免疫が異常をきたし、肝臓の細胞を破壊してしまう病気です。

自己免疫性肝炎とは、何らかの原因によって免疫が異常をきたし、肝臓の細胞を破壊してしまう病気です。

中年の女性に発症するケースが目立ちますが、男性・若い女性・小児に発症することもあります。特に近年は、男性の割合が増加傾向にあります。

他の肝疾患と比べて、早い段階で肝硬変や肝不全へと進行します。

自己免疫性肝炎の原因

発症には、自己免疫の異常が影響しているものと言われています。

その他、ウイルス感染、妊娠・出産、薬物などの影響も指摘されていますが、はっきりとした因果関係は解明されていません。

自己免疫性肝炎になりやすい人は?

以下に該当する場合、そうでない人と比べると、自己免疫性肝炎の発症リスクが高くなると考えられます。

患者数の約70%が女性です。

- 女性(特に50~60代の中年女性)

- 1型糖尿病や潰瘍性大腸炎の人

- 妊娠・出産後の人

自己免疫性肝炎の症状

軽度から中等度の場合、基本的に自覚症状はありません。重度になると、以下のような症状が現れることがあります。

- 全身倦怠感

- 疲れやすさ

- 食欲不振

- むくみ、黄疸、皮膚のかゆみ(肝硬変の症状)

自己免疫性肝炎の検査

問診では、症状や既往歴・家族歴、服用中のお薬などについて詳しくお伺いします。

その上で、以下のような検査を行い、診断します。

血液検査

肝細胞の破壊の程度を表すAST・ALT、免疫グロブリンの一種であるIgG、抗核抗体などについて調べます。

肝生検

皮膚の上から肝臓に針を刺し、採取した組織を調べる検査です。自己免疫性肝炎の場合には、肝細胞に形質細胞が集まっている様子が認められます。

自己免疫性肝炎の治療

薬物療法が中心となります。

通常はまず、副腎皮質ステロイドの内服を行います。肝機能の数値が改善すれば、内服量を徐々に減らしていきますが、内服期間は長期に及びます。

副腎皮質ステロイドの内服で十分な効果が得られない、何らかの理由により内服できないという場合には、ウルソデオキシコール酸を代用または併用します。

その他、アザチオプリンという免疫抑制剤を使用することもあります。

自己免疫性肝炎になったら食べてはいけないもの

一般に、糖質・脂質を多く含む食品は避けるべきと言われています。

糖質であれば、ジュース類・果物・スナック菓子、脂質であれば揚げ物・肉類の脂身などに、それぞれ多く含まれています。

中年女性に多い原発性胆汁性胆管炎(PBC)

原発性胆汁性胆管炎とは、免疫の異常などによって胆管が破壊され、胆汁の流れが阻害される病気です。

原発性胆汁性胆管炎とは、免疫の異常などによって胆管が破壊され、胆汁の流れが阻害される病気です。

行き場を失った胆汁が肝臓にうっ滞し、肝細胞が破壊されることで、肝硬変へと進行します。

明確に女性に多い病気であり、男女比は1:7となります。特に、中年の女性によく見られます。

原発性胆汁性胆管炎の原因

原発性胆汁性胆管炎は、免疫の異常を原因として発症するという説が有力です。

また、親子や姉妹など家族内で罹患する確率が比較的高いことが分かっています。このことから、一定の遺伝の影響もあるのではないかという指摘がなされています。

原発性胆汁性胆管炎の症状

多くの場合、自覚症状はありません。進行すると、以下のような症状が現れることもあります。

また、脂質異常症、骨粗しょう症、食道胃静脈瘤などを合併することもあります。

- 皮膚のかゆみ

- 黄疸

- 目のまわりの脂肪の沈着(眼瞼黄色腫)

原発性胆汁性胆管炎になると太りやすくなる!?

原発性胆汁性胆管炎になったからといって、太りやすくなることはありません。

脂質異常症を合併することがあるのは、胆汁へとコレステロールが排出されにくくなるためです。

原発性胆汁性胆管炎の検査

問診では、症状、既往歴・家族歴、服用中のお薬などについてお伺いします。

その上で、以下のような検査を行います。

血液検査

肝臓での胆汁のうっ滞によって上昇するALP・γ-GTP、黄疸の指標となるビリルビン、症例の9割以上で高くなる免疫グロブリン IgM、症例の約9割で陽性となる抗ミトコンドリア抗体などについて調べます。

肝生検

皮膚の上から肝臓に針を刺し、組織を採取して顕微鏡で調べる検査です。原発性胆汁性胆管炎の正確な診断が可能です。

腹部超音波検査・CT検査

胆管の拡張・狭窄部位の有無などを調べ、他の疾患を除外するために実施することがあります。

原発性胆汁性胆管炎の治療

薬物療法が中心となります。

胆汁の流れを改善するウルソデオキシコール酸(ウルソ)が第一選択となります。ほとんどの症例で、血液検査の数値が改善します。ウルソデオキシコール酸で十分な効果が得られない場合には、高脂血症の治療薬として使用されるベザフィブラートを使用することもあります。

その他、かゆみなどの症状、合併している疾患に応じて、適切な治療を行います。

原発性胆汁性胆管炎になったら食べてはいけないもの

原発性胆汁性胆管炎と診断されたからといって、特に食事制限はありません。

ただ、骨粗しょう症を合併しやすい状態であるため、カルシウム、ビタミンDなどを意識的に摂取することをおすすめします。特に女性は、閉経後を境に女性ホルモンの分泌が急激に低下することから、骨粗しょう症のリスクが高まります。