- 便秘でお悩みの方、便秘薬を飲んでも出ない方へ

- 便秘とは

- このような症状はありませんか?

- 便秘の危険な症状の見分け方

- 便秘の要因

- 便秘の原因に男女差はあるのか

- 便秘が続くとどうなる?放置するリスク

- 当院で行う検査

- 便秘の治療方法

- キリンの腸内細菌検査マイクロバイオミー

- 便秘を解消するツボと食べ物

便秘でお悩みの方、便秘薬を飲んでも出ない方へ

「便秘が当たり前になっているから」「便秘薬を飲んでいるから」と、便秘があるのに医療機関を受診しない方が少なくありません。

「便秘が当たり前になっているから」「便秘薬を飲んでいるから」と、便秘があるのに医療機関を受診しない方が少なくありません。

便秘は、食事の偏りなどでも起こる便通異常ですが、病気の症状として便秘になる、あるいは逆に便秘が病気のリスクを高めることもあります。また、便秘薬を飲み続けると効果が得にくくなって使用量が増加したり、腹痛や下痢などの副作用を引き起こしたりする懸念もあります。

体質だからと諦めたり、市販薬でごまかし続けようとはせず、ぜひ一度当院にご相談ください。治療でお薬を使用することもありますが、最終的にはお薬が必要なくなるように、根本的な治療を行います。もちろん、病気の早期発見・早期治療という意味でも、医療機関の受診は大切になります。

便秘外来とは

便秘外来で、その名の通り、便秘を専門的に診断・治療します。

便秘外来で、その名の通り、便秘を専門的に診断・治療します。

便秘の原因は食事、運動、加齢、排便習慣、薬の副作用などさまざまで、また原因疾患についても大腸の病気だけでなく、糖尿病や甲状腺機能低下症などの可能性も考慮しなければなりません。

当院の便秘外来では、内科や消化器内科としての知見、また多様な検査をもとに、専門的かつ総合的な便秘の診断・治療を行います。

便秘でお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

便秘とは

便秘とは、「何らかの原因によって、十分な量の快適な排便ができない状態」を指します。便の量には個人差があるため頻度は定義づけられていませんが、一般的に排便が週3回未満である場合には「治療が必要な便秘」と考えます。ただ、たとえ毎日排便があっても、少しずつしか出ない・便が硬く痛みを伴う・残便感があるといった状態も、広く便秘と捉えられます。そのため、排便に関して「出にくい」「痛みなどの違和感がある」「すっきりしない」「回数や量が少ないと感じる」といった何らかのお悩みがある場合には、お気軽に当院にご相談ください。

便秘は年齢・性別に関係なく誰にでも起こり得る症状ですが、特にご高齢の方、女性に多く見られます。

このような症状はありませんか?

- 排便が週3回未満

- 毎日排便があるが、出づらさなどの不快感を伴う

- 便が硬い、お尻が痛い

- 1回の便の量が少ない、コロコロしている

- 残便感がある

- 強くいきまないと便が出ない

- お尻が痛い、切れ痔を繰り返している

- 下剤、浣腸を使っている

- お腹の張りや痛みが続いている

- 便秘と下痢を繰り返している

便秘の危険な症状の見分け方

便秘といっても、単なる排便の不調ではなく、病気が隠れていることがあります。特に以下のような症状を伴う便秘は、早めの受診が必要です。

腹痛のある便秘

強い腹痛や周期的に繰り返す痛みがある場合、腸閉塞や憩室炎、大腸がんなどの疾患が隠れている可能性があります。ガスが溜まってお腹が張るだけでなく、押さえると痛みがある、痛みの場所が移動しない、といった場合は要注意です。

吐き気のする便秘

便秘に加えて吐き気や嘔吐がある場合、腸の内容物が逆流しはじめている可能性があり、腸閉塞や腸ねん転といった緊急性の高い状態が疑われます。食欲不振や全身のだるさをともなう場合も、内科的な疾患のサインかもしれません。

出口で詰まる便秘

「出そうで出ない」「おしりの奥で詰まっている感じがある」といった症状は、直腸周囲の異常(直腸瘤、骨盤臓器脱、がんなど)や、肛門周囲の筋肉の動きの障害(排便障害型便秘)が原因のことがあります。高齢の方や出産経験のある女性に多くみられます。

特に注意したい「病気が隠れた便秘」

便秘の中には、大腸がんなどの重大な病気が隠れている場合があります。

特に以下のような症状がある方は、早めの検査をおすすめします。

- 便秘と下痢を繰り返す

- 血便が出る

- 急に便秘の症状が悪化した

- 体重減少や貧血を伴う

便秘の要因

便秘は、さまざまな要因によって起こります。また多くの場合、複数の要因が重なっています。

そのため治療では、これら複数の要因についてアプローチすることが大切になります。

食事

水分・食物繊維の不足が挙げられます。水分は小まめに摂取しましょう。食物繊維は、野菜・果物・全粒穀物などに多く含まれます。

運動

適度な運動は、胃腸の働きを助けます。反対に運動不足になると、胃腸の働きが低下するため、便秘のリスクが高まります。

加齢

年齢と共に、胃腸の機能も少しずつ低下していきます。またご高齢になると、食事量や運動が不足しがちであり、大腸などの病気の有病率も高くなるため、便秘になる人が多くなります。

排便習慣

周囲への恥ずかしさや遠慮から排便を我慢する習慣があると、直腸のセンサーが鈍り、便秘の原因となります(直腸性便秘)。

病気

大腸がんや大腸ポリープ、腸閉塞、過敏性腸症候群などの大腸疾患の症状として、便秘になることがあります。また、糖尿病、甲状腺機能低下症(橋本病)といったホルモン異常を伴う病気が原因になることもあります。

薬の副作用

オピオイド系の鎮痛薬、一部の抗うつ薬などの使用は、副作用として便秘が生じることがあります。

その他

妊娠、ストレスなどを原因として便秘になることがあります。

便秘の原因に男女差はあるのか

便秘は誰にでも起こり得る症状ですが、実は男女によって原因やタイプに違いがあります。生活習慣やホルモンの影響、筋力や心理的ストレスの感じ方などが、便秘の現れ方に影響しています。それぞれの特徴を知ることで、より適切な対策が可能になります。

便秘は誰にでも起こり得る症状ですが、実は男女によって原因やタイプに違いがあります。生活習慣やホルモンの影響、筋力や心理的ストレスの感じ方などが、便秘の現れ方に影響しています。それぞれの特徴を知ることで、より適切な対策が可能になります。

男性の便秘の原因

男性に多い便秘は、生活習慣の乱れやストレス、腸の運動機能の低下が主な原因です。以下のような特徴があります。

- 不規則な食生活(朝食抜き・外食中心など)

- 睡眠不足や運動不足

- 仕事によるストレスや緊張

- 排便を我慢する習慣(会議中など)

また、加齢とともに腸の蠕動運動が弱まり、「弛緩性便秘」と呼ばれる腸の動きが鈍くなるタイプの便秘が増える傾向にあります。さらに、糖尿病やパーキンソン病などの病気による二次的な便秘(器質性便秘)にも注意が必要です。

女性の便秘の原因

女性に便秘が多いのは、ホルモンの影響や筋力の弱さ、心理的要因が複雑に関わっているためです。主な原因として以下が挙げられます。

- 女性ホルモン(黄体ホルモン)が腸の動きを抑える影響(生理前や妊娠中に便秘が悪化しやすい)

- 腹筋や骨盤底筋群の筋力が弱く、いきみにくい

- ダイエットによる食事制限や水分不足

- 排便を我慢する習慣(恥ずかしさや職場環境など)

- ストレスや自律神経の乱れによる腸の動きの不安定化

また、出産経験のある女性は、骨盤の構造が変化し、「排便障害型便秘」になることもあります。

便秘が続くとどうなる?放置するリスク

便秘になると、本来排出される便が、長く腸内に留まります。また、便秘であること、便秘に付随する症状によるストレスもあり、以下のようなリスクが生じます。

腸内細菌のバランスが崩れる

腸内の悪玉菌が増え過ぎ、さまざまな不調を引き起こします。

具体的には、便秘(の悪化)、下痢、肌荒れ、免疫力低下などが挙げられます。

自律神経のバランスが崩れる

便秘の背景にある生活習慣の乱れ、ストレスなどにより、自律神経のバランスが悪くなります。

胃腸の働きがさらに低下するほか、動悸や息切れ、めまいなど、さまざまな症状が引き起こされることがあります。

さまざまな病気のリスクが高まる

硬い便を出そうといきむ時には、血圧が上昇します。これにより、くも膜下出血、動脈瘤破裂などをきたすことがあります。

またその他、便秘を放置していると、大腸がん、慢性腎臓病、心血管疾患などの発症リスクが高くなると言われています。

当院で行う検査

現在の便の状態、排便の回数・頻度、その他の症状、既往歴・家族歴、服用中の薬・サプリメントなどについてお伺いした上で、必要に応じて血液検査、大腸カメラ検査などを行います。

現在の便の状態、排便の回数・頻度、その他の症状、既往歴・家族歴、服用中の薬・サプリメントなどについてお伺いした上で、必要に応じて血液検査、大腸カメラ検査などを行います。

当院では、日本消化器内視鏡学会の内視鏡専門医による、正確で苦痛の少ない大腸カメラ検査を行っております。どうぞ、安心してご相談ください。

便秘の治療方法

まず、原因疾患が見つかった場合には、その疾患に応じた治療を行います。また薬の副作用が原因になっている場合には、処方を見直します。

それ以外の便秘については、主に以下のような治療により、改善を図ります。

食事管理

水分・食物繊維が不足している場合には、これまでより多めに摂っていただきます。食物繊維は、不溶性食物繊維と水溶性食物繊維をバランス良く摂ることが大切です。

また、オリーブオイル、ナッツ類に含まれる良質な油脂は、便の滑りを良くして便通を改善することが期待できます。

胃腸のリズムを整えるため、3食をできるだけ決まった時間帯に摂ることも大切です。

生活習慣・排便習慣の改善、ストレス管理

適度な運動は、胃腸の動きを良くしてくれます。

また、便意を感じた時には我慢せず、トイレに行く癖をつけましょう。

ストレスが影響していると思われる場合には、可能な範囲でその内容をお伺いし、ストレスへの対処法を指導いたします。

薬物療法

排便状況に応じて、お薬(便秘薬)を処方します。単独で使用することもあれば、複数のお薬を組み合わせることもあります。

なお、「便通異常症診療ガイドライン2023」では浸透圧性下剤・上皮機能変容薬・胆汁酸トランスポーター阻害薬の使用が推奨されており、当院でもこれらを中心にお薬を処方いたします。

| 作用 | 特徴 | |

| 刺激性下剤 | 大腸の蠕動運動を促進し、排便を促します。 | 内服後数時間で作用し、効きは良いものの、薬剤の耐性がついたり、精神的依存が生じたりするリスクがあるため、長期の常用はおすすめしません。 |

| 浸透圧性下剤 | 浸透圧により腸管内の水分を増やし、便をやわらかくします。 | 便の硬さによって、内服薬を調整することが可能です。 |

| 上皮機能変容薬 | 腸粘膜上皮に作用し、腸管内の水の分泌を増やし、排便を促進します。 | 過敏性腸症候群を改善する効果も期待できる一方で、一部の薬は吐き気などの副作用が出ることがあります。 |

| 胆汁酸トランスポーター阻害薬 | 回腸末端において、体内で作られる胆汁酸(天然の下剤成分)の再吸収を阻害し、下剤効果を発揮します。 | 胆汁が分泌する前、つまり食前投与が必要です。腸の蠕動運動が盛んになることで、腹痛が生じることがあります。 |

| 膨張性下剤 | 便に水分を吸収させ、腸を刺激し排便を促します。 | 食物繊維と似た作用によって排便を促進しますが、症例によっては効きが不十分になることがあります。 |

| 高分子重合体 | 腸管内の水分調整を行い、排便を促します。 | 過敏性腸症候群に対して使用することが多いお薬です。腹部の張りを緩和する効果もあります。 |

市販の便秘薬でよく用いられる刺激性下剤について

刺激性下剤は、「便通異常症診療ガイドライン2023」においても重い便秘に対する頓用・頓服(症状が出た時に飲むこと)が推奨されており、表内にあるように常用はおすすめいたしません。

市販薬に頼るのはあくまで一時的とし、消化器専門医のいる医療機関を受診して、ご自身に合った治療・処方を受けるようにしましょう。

キリンの腸内細菌検査マイクロバイオミー

こんなお悩みありませんか?

- 腸内細菌検査を受けたり、腸活をしてきたけれど、うまくいかなかった方

- 今まで、健康や美容の不安に本気で取り組んできたけれど、納得感が得られない方*

*本検査は腸内細菌と関連するスコアを表示するのみであり、健康や美容の改善方法を示すものではありません。

その原因は、あなたの腸内細菌に適した活動ができていないからかもしれません。

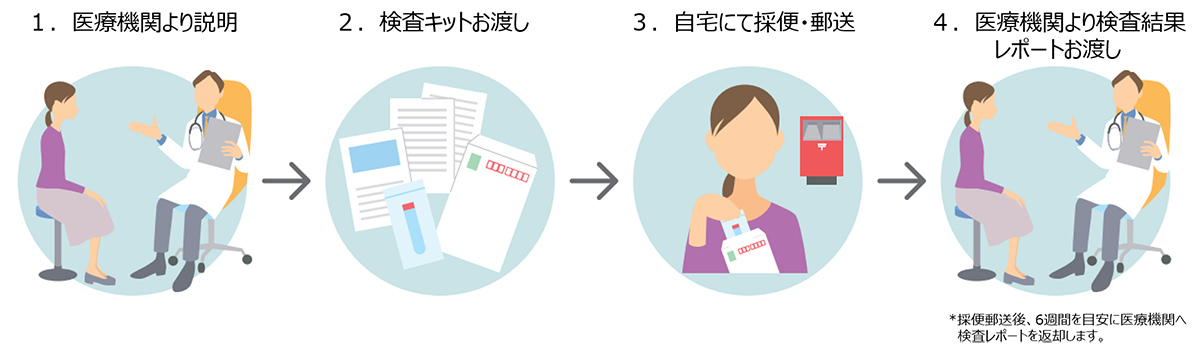

私たちの腸内には、約1,000種類、100兆個の腸内細菌がすみついていると言われています。1人1人すみついている菌の種類や割合も異なり、とても複雑です。

私たちの腸内には、約1,000種類、100兆個の腸内細菌がすみついていると言われています。1人1人すみついている菌の種類や割合も異なり、とても複雑です。

いろいろな種類の発酵食品や食物繊維をたべることはとても大切ですが、やみくもに実践しても十分な効果は期待できない可能性があります。実際に、腸活を積極的に行っている方でも、検査の結果が良くない方もいらっしゃいます。

腸内細菌をよりよくするためには、あなたの腸内細菌の課題を調べ、1人1人に適したアクションをとることが、とても大切です。

マイクロバイオミーでわかること

- 今話題の脳腸相関や免疫スコア、50種類以上の菌の状態など約70項目がわかる

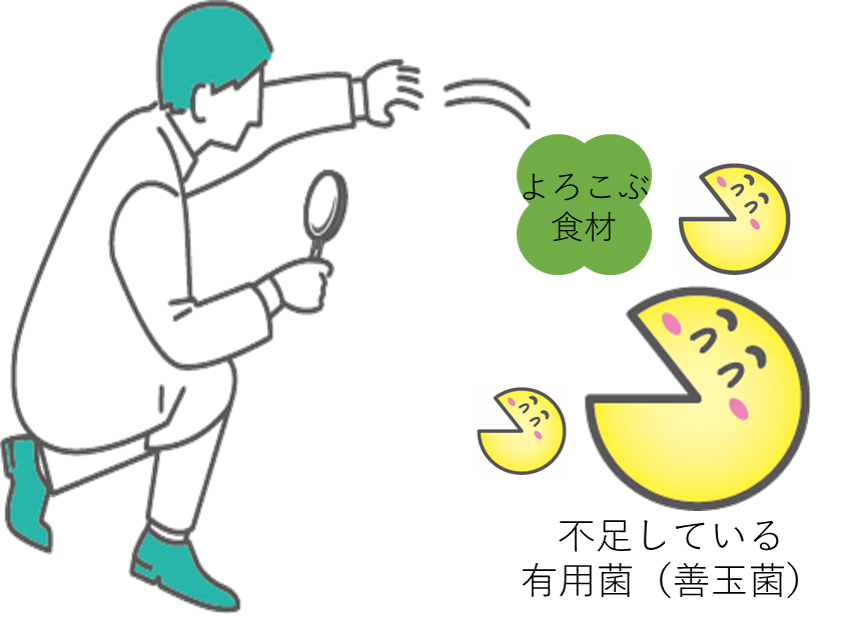

- あなたに不足する有用菌(善玉菌)*がわかる

- 不足する有用菌(善玉菌)*がよろこぶ食材がわかる

- いつもの腸活からさらに一歩進んだアクションをとることができる

- あなたの腸内細菌の潜在能力(ビタミンや短鎖脂肪酸を作る能力)がわかる

*食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

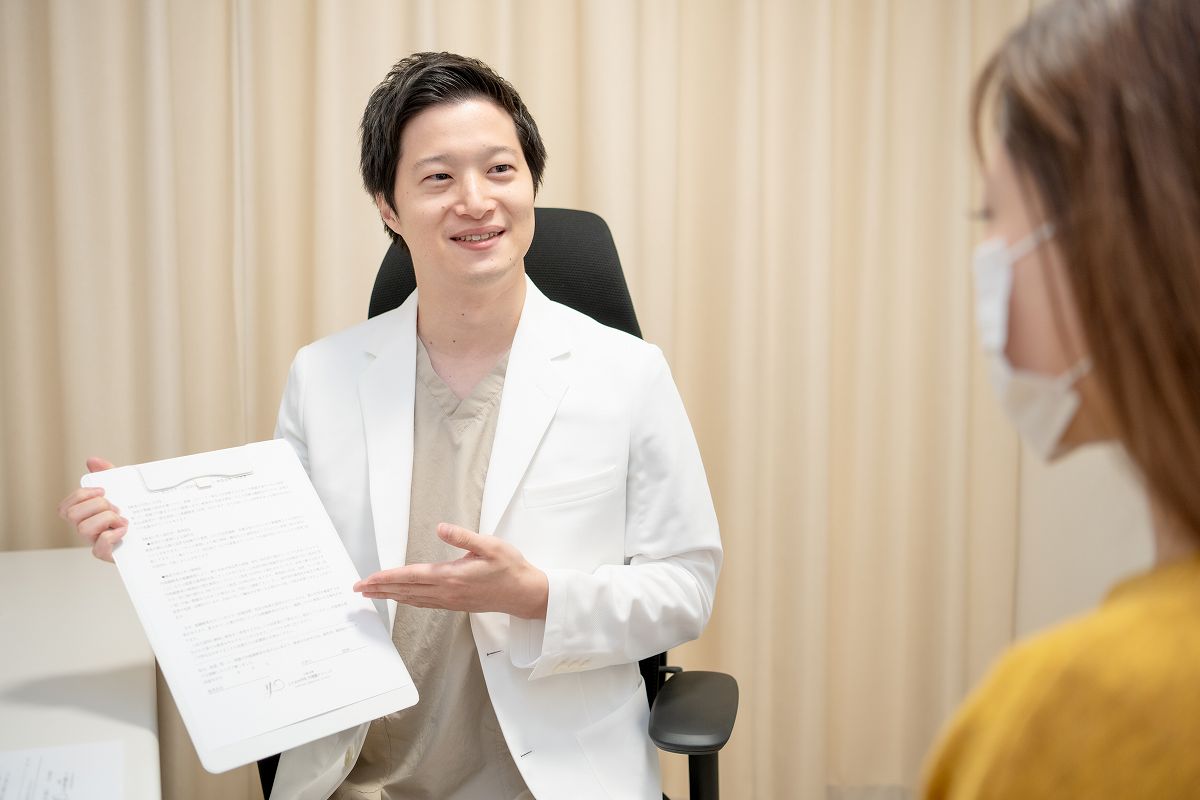

検査の流れ

- 痛みなく自宅で簡単にできます。

検査価格

- ●●、●●●円(税込)

検査の特徴

- 腸内細菌先進国である米国に検体(便)を輸送し解析します。

- 日本で最も詳細な解析手法*1を使うことで、菌をよりはっきり見ることができ、あなたの腸内細菌が持つ能力(ビタミンや短鎖脂肪酸を作る力)を見ることできます。

*1腸内細菌を網羅的に測定する検査のうち、菌を最も詳細な分類階級である種や株レベルまで測定できるショットガンメタゲノム解析を採用しています(2022年8月キリン社調べ・研究用途除く)。

*216SrRNA遺伝子解析のことを指します。

- さらに、あなたの腸内細菌がよろこぶ食材がより的確にわかります。

便秘を解消するツボと食べ物

便秘に効くツボ(リラックスタイムにおすすめ)

合谷(ごうこく)

手の甲の親指と人差し指の骨が交わるくぼみにあるツボで、自律神経のバランスを整え、ストレス性の便秘や便意を促したいときに有効です。

天枢(てんすう)

おへそから指3本分ほど外側にあるお腹のツボで、腸の動きを活発にし、お腹の張りや便秘を改善したいときにおすすめです。

足三里(あしさんり)

膝のお皿の下から指4本分ほど下がったすねの外側に位置し、胃腸の働きを整えるだけでなく、全身の疲れや冷えにも良いとされる万能のツボです。

便秘を解消するツボと食べ物

便秘の改善には、薬や生活習慣の見直しだけでなく、毎日のセルフケアも効果的です。ここでは、便秘に効果が期待できる食べ物をテーマ別にご紹介します。

食物繊維を多く含む食材

食物繊維は便のかさを増やし、腸のぜん動運動を促す働きがあります。不溶性と水溶性をバランスよく摂ることが大切で、たとえば「きのこ(不溶性)」と「海藻(水溶性)」を組み合わせて食べると、より効果的です。

主な食べ物

- ごぼう、れんこん、にんじん、かぼちゃ、さつまいも

- しいたけ、しめじ、えのきなどのキノコ類

- わかめ、ひじき、昆布などの海藻類

- 玄米、オートミール、全粒粉パン

発酵食品で腸内環境を整える

発酵食品に含まれる乳酸菌やビフィズス菌は、腸内の善玉菌を増やし、腸内フローラのバランスを整える働きがあります。継続的に毎日1品でも取り入れることが、便秘改善にはとても大切です。

主な食べ物

- 納豆、味噌、キムチ

- ヨーグルト、ぬか漬け、チーズ(ナチュラルチーズ)

良質な油分を適度に摂取

植物由来の良質な油は、便のすべりをよくして排出を助ける効果があります。サラダやスープに小さじ1杯ほど加えるなど、日々の食事に取り入れやすい形で続けるのがおすすめです。

主な食べ物

- オリーブオイル

- えごま油

- 亜麻仁油(フラックスシードオイル)

水分をしっかり補う

体内の水分が不足すると便が硬くなって排出しにくくなります。特に朝起きてすぐにコップ1杯の常温の水や白湯を飲むと、腸の動きが刺激されて自然な便意につながります。のどが渇く前にこまめに水分補給するのがポイントです。

おすすめの摂り方

- 朝起きたらコップ1杯の水(常温または白湯)

- 日中もこまめに水分を摂る(1日1.5〜2Lが目安)