- このような症状はございませんか?

- 逆流性食道炎とは

- 食道裂孔ヘルニアとは

- 逆流性食道炎と食道裂孔ヘルニアの違い

- 逆流性食道炎・食道裂孔ヘルニアの原因・要因

- 逆流性食道炎・食道裂孔ヘルニアの症状チェック

- 逆流性食道炎・バレット食道を放置すると癌になる?

- 逆流性検査・食道裂孔ヘルニアの検査

- 逆流性食道炎・食道裂孔ヘルニアの治療

- 逆流性食道炎・食道裂孔ヘルニアでやってはいけないこと

- よくある質問

このような症状はございませんか?

- 胸やけがよく起きる

- 食後に胃酸が上がってくる感じがする(すっぱいものが口まで戻る)

- のどの違和感や、原因不明の咳が長く続いている

- 寝る前や食後すぐに横になると、症状が悪化する

- 薬を飲んでも、すぐにぶり返してしまう

こうした症状がある方は、逆流性食道炎やその原因となる食道裂孔ヘルニアが関係しているかもしれません。

逆流性食道炎とは

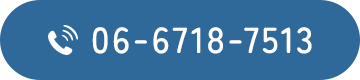

逆流性食道炎とは、胃酸、胃で消化途中の内容物などが繰り返し逆流することで、食道粘膜が傷つき、炎症を起こす病気です。

逆流性食道炎とは、胃酸、胃で消化途中の内容物などが繰り返し逆流することで、食道粘膜が傷つき、炎症を起こす病気です。

胸やけやゲップ、呑酸、吐き気・嘔吐、のどの違和感などの症状を伴います。

近年、食生活の欧米化などにより、患者数が増加傾向にあります。

食道裂孔ヘルニアとは

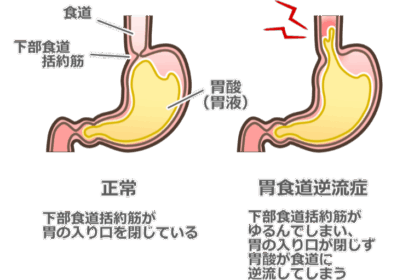

胸腔と腹腔を隔てる横隔膜には、食道が通るための穴があります。食道裂孔ヘルニアは、胃の上部が横隔膜を超えて、胸腔側へと飛び出してしまった状態を指します。

胸腔と腹腔を隔てる横隔膜には、食道が通るための穴があります。食道裂孔ヘルニアは、胃の上部が横隔膜を超えて、胸腔側へと飛び出してしまった状態を指します。

食道裂孔ヘルニア自体には、基本的に自覚症状がありません。しかし多くの場合、逆流性食道炎を合併しており、その逆流性食道炎の症状が見られます。

逆流性食道炎と食道裂孔ヘルニアの違い

逆流性食道炎と食道裂孔ヘルニアは、別々の病気ですが、密接に関係しています。

通常、胃と食道の境目には下部食道括約筋という筋肉があり、胃酸が食道へ逆流しないように働いています。

しかし、食道裂孔ヘルニアがあると、胃の一部が胸の方へ飛び出してしまい、この筋肉の締まりがゆるくなりやすくなります。

その結果、胃酸が食道に逆流しやすくなり、逆流性食道炎を発症・悪化させる原因となります。

実際には、逆流性食道炎の患者様の多くに、食道裂孔ヘルニアが合併していることが知られており、診断や治療においては、2つの病気をセットで捉えることが大切です。

症状がなかなか治まらない場合や、再発を繰り返す場合には、内視鏡検査や画像検査で食道裂孔ヘルニアの有無を確認することが有効です。

逆流性食道炎・食道裂孔ヘルニアの原因・要因

逆流性食道炎と食道裂孔ヘルニアは、共通の原因や生活習慣によって起こりやすくなる病気です。以下のような要因が関係しています。

食事や生活習慣による要因

食べ過ぎ・脂っこい食事・早食い

胃の中が過度に満たされると、胃酸が逆流しやすくなります。

飲酒・喫煙・カフェイン・チョコレート

これらは胃酸の分泌を促進したり、胃と食道の境目の筋肉を緩めたりする作用があります。

ストレス

自律神経のバランスが崩れることで、胃腸の動きが悪くなり、逆流を引き起こすことがあります。

身体的な要因

肥満や妊娠などによる腹圧の上昇

お腹の中の圧力が高くなることで、胃が上に押し上げられ、胃酸の逆流やヘルニアが起こりやすくなります。

加齢による筋力低下

横隔膜や胃の周囲の筋肉が弱くなることで、食道裂孔ヘルニアが発生しやすくなります。

食道裂孔ヘルニアの存在

すでにヘルニアがある場合、胃酸の逆流が起こりやすくなり、逆流性食道炎の発症・悪化につながります。

逆流性食道炎・食道裂孔ヘルニアの症状チェック

以下のような症状がある場合には、逆流性食道炎や食道裂孔ヘルニアの可能性が高まります。

放置せず、お早目にご相談ください。

- 週に2回以上、胸やけがある

- ゲップがよく出る

- 酸っぱい物が上がってくる感じがある(呑酸)

- 食後の胃もたれ、ムカムカ

- 吐き気、嘔吐

- のどの違和感、飲み込みづらさ

- 声がれ、咳

- みぞおちのチクチクした痛み

- 胸の灼熱感

- 胃薬を飲んでも効きにくい、手放せない

逆流性食道炎・バレット食道を放置すると癌になる?

食道裂孔ヘルニアがあると、逆流性食道炎を合併しやすいということは、先述した通りです。

食道裂孔ヘルニアがあると、逆流性食道炎を合併しやすいということは、先述した通りです。

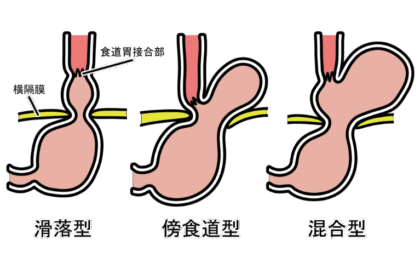

そして逆流性食道炎を放置していると、慢性炎症を抱える食道の粘膜が、胃の粘膜のように変性していくことがあり、これを「バレット食道」と言います。

バレット食道の状態が長期に及ぶと、その一部ががん化し、バレット腺がんという特殊な食道がんが発生することがあります。

逆流性食道炎が「よくある病気」になっていることで、放置されている方が少なくありません。このような大きな危険を伴う病気であることを忘れず、少しでも症状がある時は受診をし、診断後はきちんと治療を受けることが大切です。

逆流性検査・食道裂孔ヘルニアの検査

胸やけや呑酸(酸っぱい液がこみ上げる感じ)といった症状が続いている場合、逆流性食道炎や、その進行によって起こるバレット食道が疑われます。正確な診断のためには、内視鏡検査(胃カメラ)が必要です。

問診

胸やけ、呑酸、ゲップといった症状を詳しくお伺いします。

自覚症状から診断する際には、Fスケール問診票など、専用の問診票を用いることがあります。

胃カメラ検査

逆流性食道炎の診断において、胃カメラ検査は必須ではありません。しかし、食道裂孔ヘルニア、バレット食道の有無を確認するため、また食道がんなどを除外するため、できる限り胃カメラ検査を受けることをおすすめします。

特に、すでに薬物療法を受けているにもかかわらず症状が改善しないという場合には、必ず胃カメラ検査を受けてください。

必要に応じた追加検査

生検(組織の一部を採取):バレット食道や炎症のある部分に異型細胞やがんがないかを調べます。

胃透視やCT検査:食道裂孔ヘルニアが疑われる場合、詳しい位置や大きさを確認します。

24時間pHモニタリング検査:逆流の頻度や程度を詳しく調べる検査(難治例や手術検討時に実施)

逆流性食道炎・食道裂孔ヘルニアの治療

主に、以下のような治療を行います。

生活習慣の改善

胃酸の逆流を招くような脂っこい食事・食べ過ぎ・早食いなどを控え、消化の良いものを、よく噛んで食べます。お酒、カフェイン入り飲料、チョコレートも摂り過ぎないようにしてください。就寝の2時間前には食事を済ませる、頭を少し高くして寝るといったことも大切です。

肥満の方は、食事療法・運動療法を組み合わせた無理のないダイエットを行います。

その他、喫煙をしている方は、禁煙をお願いします。

薬物療法

胃酸の分泌を抑える薬、粘膜を保護する薬、消化管の運動を改善する薬、漢方薬などを処方します。通常、4~8週間の内服を行い、その時点の症状の現れ方で、治療の終了・継続、お薬の変更などを検討・判断します。

手術

生活習慣の改善・薬物療法で改善しない逆流性食道炎、胃が食道裂孔にはまり込んだ食道裂孔ヘルニアに対しては、手術を検討します。手術が必要になった場合には、速やかに提携する病院をご紹介します。

逆流性食道炎・食道裂孔ヘルニアでやってはいけないこと

脂っこい食事・食べ過ぎ・早食い

いずれも、胃酸の分泌を過剰にし、逆流性食道炎を悪化させます。

アルコール・カフェイン入り飲料・チョコレートの摂り過ぎ

胃酸の分泌を過剰にしたり、下部食道括約筋の緩みを招いたりする原因となります。完全に断つ必要はありませんが、摂り過ぎないようにしてください。

食べてすぐ寝る

食べてすぐに寝る(横になる)と、角度の問題から、胃酸が逆流しやすくなります。夕食は、就寝時刻の2時間前までには済ませるようにしましょう。

前屈みの姿勢

腹圧を上昇させ、胃酸が逆流する原因になります。

太ること

太ると、腹圧が上昇し、胃酸の逆流を招きます。

よくある質問

子供が逆流性食道炎になる原因は何ですか?

子供の逆流性食道炎は、胃と食道の筋肉が未発達なことや、姿勢・食事習慣が原因で起こることがあります。肥満やストレス、アレルギー体質も関係することがあります。

逆流性食道炎とピロリ菌は関係ありますか?

井戸水を使う機会の激減、ピロリ菌感染防止の意識の高まりなどにより、国内ではピロリ菌の感染者が減少しています。これにより、ピロリ菌感染を原因とする胃炎を起こす人も少なくなっています。

そして、胃炎の人が少なくなる(しっかりと胃酸が分泌されている人が多くなる)ことは、逆流性食道炎患者の増加の要因の1つになっているとの指摘があります。

ただ、決して「ピロリ菌を除菌しない方がいい」というわけではありません。ピロリ菌は胃炎の他、胃・十二指腸潰瘍や胃がんの原因にもなるため、総合的なリスクを考えると、感染している場合には除菌を強くおすすめします。

逆流性食道炎に良くない食べ物・飲み物はありますか?

脂っこいもの、チョコレート、カフェイン、炭酸飲料、アルコール、柑橘類、香辛料などは胃酸の分泌を増やし、症状を悪化させることがあります。

逆流性食道炎はストレスで悪化することがありますか?

はい、ストレスは自律神経の乱れを引き起こし、胃の運動機能を低下させたり胃酸分泌を増やしたりして、逆流性食道炎の症状が悪化することがあります。

逆流性食道炎に効く食事療法やレシピはありますか?

低脂肪・高たんぱくの食事、刺激物を避けたメニューが有効です。消化の良い食材を使い、よく噛んで食べることも大切です。1日3回よりも少量を複数回に分けるのもおすすめです。

逆流性食道炎におすすめの寝る姿勢はありますか?

就寝時は上半身を少し高くして寝ると、胃酸の逆流を防ぎやすくなります。左向きに寝るのも有効とされており、夜間の胸やけ対策に役立ちます。

逆流性食道炎と喉の違和感や咳の関係は?

胃酸がのどの奥まで逆流することで、咽頭の炎症や気管支への刺激が起き、のどの違和感・長引く咳・声のかすれなどを引き起こすことがあります。

逆流性食道炎の市販薬と処方薬の違いは?

市販薬は軽症向けで即効性はありますが、長期使用には向きません。症状が続く場合は、より効果の高い処方薬(PPIなど)での治療が必要です。

逆流性食道炎は妊娠中にも起こりますか?

はい。妊娠中はホルモンの影響で胃の動きが低下し、さらに胎児が大きくなることで腹圧が上がり、胃酸の逆流が起こりやすくなります。

逆流性食道炎と似た症状の病気には何がありますか?

胃潰瘍、心筋梗塞、胆石症、咽頭炎、喘息なども似た症状を起こすことがあります。正確な診断には内視鏡検査などが必要です。

逆流性食道炎が慢性化するとどうなりますか?

食道粘膜が傷つきやすくなり、潰瘍や狭窄、バレット食道といった病変に進行することがあります。放置せず、継続的な治療が必要です。

逆流性食道炎の症状が朝だけ強いのはなぜですか?

就寝中に胃酸が逆流していることが多く、朝起きたときに胸やけやのどの違和感が強くなる場合があります。夜食や寝る直前の飲食にも注意が必要です。

食道裂孔ヘルニアは健康診断で見つかりますか?

健康診断の胃バリウム検査や内視鏡検査で偶然見つかることがありますが、確定診断には追加の画像検査や精密検査が必要な場合もあります。

逆流性食道炎と運動の関係について知りたいです。

激しい運動や腹圧のかかる運動は逆流を助長することがありますが、適度なウォーキングなどは肥満解消にもつながり、予防に効果的です。

逆流性食道炎に漢方薬は効果がありますか?

症状や体質によっては、六君子湯(りっくんしとう)や半夏瀉心湯(はんげしゃしんとう)などの漢方薬が効果的なこともあります。医師にご相談ください。

バレット食道は何歳ぐらいから増える病気ですか?

40~50代以降に多く見られます。長年の逆流性食道炎の影響が蓄積して起こるため、中高年での発見が多い傾向です。

バレット食道の検査はどのくらいの頻度で必要ですか?

通常は1年〜3年に一度の内視鏡検査が推奨されます。組織の異型性が認められる場合は、より短い間隔でのフォローが必要です。

胸やけがないのにバレット食道になることはありますか?

はい、あります。症状がまったくないまま粘膜変化が進んでいることもあるため、逆流症状がなくても検査を受けて初めて見つかるケースがあります。