- 鎮静剤で苦痛の少ない胃カメラ検査

- 胃カメラをおすすめする方

- 胃カメラで分かる疾患

- 当院の胃カメラの特徴

- 胃カメラの流れ

- 胃カメラ前日・当日の食事と過ごし方

- 胃カメラとバリウム検査、どちらを受けるべき?

- 胃カメラ検査の費用

- 胃カメラのよくある質問

鎮静剤で苦痛の少ない胃カメラ検査

胃カメラ検査では、食道・胃・十二指腸の粘膜を、内視鏡を通して直接観察することで、さまざまな疾患の早期発見を行い、早期治療へとつなげます。

当院では、日本消化器内視鏡学会・内視鏡専門医による、苦痛の少ない胃カメラ検査を行っています。必要・ご希望に応じて、より苦痛を軽減できる鎮静剤を使用することも可能です。

苦痛を感じやすいポイントを熟知した専門医による丁寧な検査

胃カメラ検査で苦痛を感じやすいのは、喉元の内視鏡の通過・胃内への送気・十二指腸の観察です。専門医による熟練の技術と工夫、患者様への呼吸の指示などにより、各ポイントでの苦痛を最小限に抑えられるよう努めています。

胃カメラ検査で苦痛を感じやすいのは、喉元の内視鏡の通過・胃内への送気・十二指腸の観察です。専門医による熟練の技術と工夫、患者様への呼吸の指示などにより、各ポイントでの苦痛を最小限に抑えられるよう努めています。

胃カメラ検査の流れ、患者様にご注意いただくこと・ご協力いただくことなどは、事前に丁寧に説明いたしますので、ご安心ください。

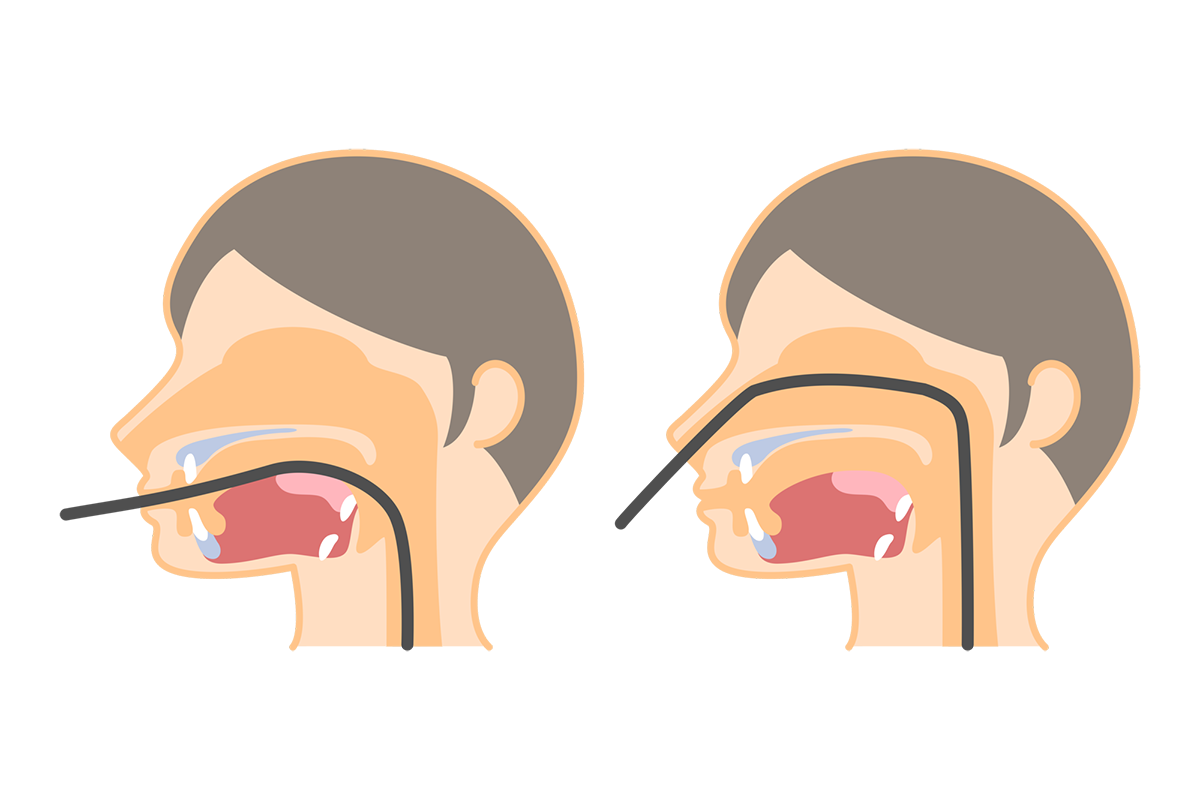

鼻からでも口からでも対応可能です

鼻から通す経鼻内視鏡、口から通す経口内視鏡のいずれにも対応しております。

鼻から通す経鼻内視鏡、口から通す経口内視鏡のいずれにも対応しております。

基本的には、嘔吐反射が起こりにくく、検査中の会話も可能な経鼻内視鏡をおすすめします。鎮静剤を使用せずとも、楽に検査が受けられます。ただし、不安が強い方などには、鎮静剤を使用することも可能です。

先天的または鼻中隔湾曲症などで鼻腔が狭い方、ひどい鼻づまりがある方などには、鎮静剤を使用した上で、経口内視鏡による検査を行います。なお当院では、経口内視鏡の中でも細いタイプを使用しておりますので、患者様のご負担が軽減されます。

鎮静剤の使用で、リラックスした検査も可能です

不安が強い方、経口内視鏡による検査が必要な方には、鎮静剤を使用します。半分眠ったような状態で胃カメラ検査を受けられますので、痛みや不安を感じにくくなります。

不安が強い方、経口内視鏡による検査が必要な方には、鎮静剤を使用します。半分眠ったような状態で胃カメラ検査を受けられますので、痛みや不安を感じにくくなります。

ただし、鎮静剤を使用した場合には、当日中の車・バイク・自転車の運転ができませんので、その点はご注意ください。

胃カメラをおすすめする方

- 胃痛、腹痛

- ゲップ、呑酸

- 胸やけ、むかつき

- のどの違和感

- 食べ物が飲み込みづらい

- 吐き気、嘔吐

- 貧血

- 食欲不振、体重減少

- 黒色便(タール便)

- 40歳以上

- 生魚を食べた後の腹痛

- バリウム検査で異常を指摘された

- ピロリ菌の感染を指摘された、家族が感染し

- ピロリ菌検査を受けたことがない

- 胃がん、胃潰瘍の家族歴がある

胃カメラで分かる疾患

十二指腸の疾患

- 十二指腸がん

- 十二指腸潰瘍

- 十二指腸ポリープ

当院の胃カメラの特徴

内視鏡専門医による、苦痛の少ない胃カメラ検査

当院の胃カメラは、日本消化器内視鏡学会認定の内視鏡専門医が担当。豊富な経験をもとに、患者様一人ひとりの体調や不安に寄り添いながら、できるだけ苦しくない内視鏡検査を心がけています。「以前の胃カメラがつらかった…」という方も、どうぞご安心ください。

当院の胃カメラは、日本消化器内視鏡学会認定の内視鏡専門医が担当。豊富な経験をもとに、患者様一人ひとりの体調や不安に寄り添いながら、できるだけ苦しくない内視鏡検査を心がけています。「以前の胃カメラがつらかった…」という方も、どうぞご安心ください。

早朝・午後の胃カメラにも対応

「仕事や家事でなかなか時間が取れない…」という方のために、当院では早朝や午後の胃カメラ検査にも対応しています。午前中にサッと受けたい方も、午後からゆっくり受けたい方も柔軟に対応しております。生活スタイルに合わせてご予約ください。

「仕事や家事でなかなか時間が取れない…」という方のために、当院では早朝や午後の胃カメラ検査にも対応しています。午前中にサッと受けたい方も、午後からゆっくり受けたい方も柔軟に対応しております。生活スタイルに合わせてご予約ください。

胃カメラと大腸カメラの同日検査が可能

「何度も来院するのは大変…」という方には、胃カメラと大腸カメラを同日に実施できる同日内視鏡検査がおすすめです。1日で検査が完了するため、通院の負担を減らしたい方や遠方の方にも好評です。

「何度も来院するのは大変…」という方には、胃カメラと大腸カメラを同日に実施できる同日内視鏡検査がおすすめです。1日で検査が完了するため、通院の負担を減らしたい方や遠方の方にも好評です。

急な胃の不調にも即日対応「飛び入り胃カメラ」

「急に胃が痛くなった」「食欲がない」など、突然の胃の症状が心配な方にも、予約なしでの胃カメラ検査(当日内視鏡)に対応可能です。状況に応じて柔軟にご案内いたしますので、まずはお気軽にお電話ください。

「急に胃が痛くなった」「食欲がない」など、突然の胃の症状が心配な方にも、予約なしでの胃カメラ検査(当日内視鏡)に対応可能です。状況に応じて柔軟にご案内いたしますので、まずはお気軽にお電話ください。

プライバシーに配慮したリカバリールーム完備

鎮静剤を使用された患者様には、半個室仕様の専用リカバリールームをご用意しております。検査後も人目を気にせず、静かな環境でゆっくりお休みいただけます。女性の方やご高齢の方にもご安心いただける環境づくりを心がけています。

鎮静剤を使用された患者様には、半個室仕様の専用リカバリールームをご用意しております。検査後も人目を気にせず、静かな環境でゆっくりお休みいただけます。女性の方やご高齢の方にもご安心いただける環境づくりを心がけています。

胃カメラの流れ

1検査予約

WEBまたはお電話で、前日までに、胃カメラ検査のご予約をお取りください。

※腹痛・膨満感・貧血などの症状が強い方、糖尿病でインスリン注射をしている方、ワーファリンを内服している方は、事前に外来で受診してください。ワーファリンを内服している方は、検査前の1週間以内に採血を行う必要があります。

※原則としてご予約は「前日まで」となっていますが、状況によっては、当日のご予約も承ります。その場合は、お電話でご連絡ください。

2検査前日

夕食は消化の良い食事とし、21時までにお済ませください。

以降は絶食ですが、水・お茶は飲んでいただけます。

※常用薬は普段通りお飲みください。何かご不安があれば、ご連絡ください。

3検査日の朝からご来院まで

朝から絶食のまま、ご来院ください。水・お茶は検査の直前まで飲んでいただけます。

※常用薬は、検査予約や診察の際の指示の通り、お飲みください。糖尿病のお薬は、検査当日は飲まないようにします。その他、何かご不安があれば、ご連絡ください。

4ご来院・検査実施

ご来院後、受付、問診、同意書の作成などを行います。

基本的に検査着へのお着替えはありませんので、身体を締めつけない服でお越しください。また、アクセサリー等は外していただきます。

準備が整いましたら、のどや鼻に麻酔をかけ、ご希望に応じて鎮静剤を併用し、胃カメラ検査を実施します。

特に異常がなければ、胃カメラ検査は5~10分程度で終了します。

5検査後

鎮静剤を使用した場合には、意識がしっかりするまで、30分ほどリカバリースペースでお休みいただき、その後検査結果説明となります。鎮静剤を使用しなかった場合は、準備が整い次第、検査結果説明へと移ります。

なお、組織を採取する生検を行った場合には、その病理検査の結果をお伝えできるまでに10日ほど頂戴します。

※鎮静剤を使用した場合、当日中の車・バイク・自転車の運転ができません。ご注意ください。

胃カメラ前日・当日の食事と過ごし方

胃カメラ(胃内視鏡検査)を安全かつ正確に受けていただくためには、前日からの準備がとても大切です。以下の内容を参考にして、検査に備えてください。

前日の注意点

夕食は夜21時まで

消化の良いもの(おかゆ、うどん、白身魚、豆腐など)を召し上がり、脂っこい食事や繊維質の多い野菜、アルコールは避けてください。

21時以降は絶食です

それ以降は、透明な飲み物(水やお茶など)のみ摂取可能です。

常用薬の服用について

普段お飲みのお薬やサプリメントは、特別な指示がない限り通常通り内服してください。

当日の注意点

当日は絶食です

胃を空に保つことで、検査の安全性と精度が高まります。

水分摂取

水やお茶は少量であれば摂取可能ですが、検査2時間前を過ぎたら、飲水も控えてください。

お薬について

検査時の医師の指示に従ってください。特に糖尿病のお薬は原則として服用を控えていただきます。

検査後の過ごし方

鎮静剤を使用された場合

検査後は院内のリカバリースペースで30分ほどお休みいただきます。

麻酔の影響が残るため、当日は自転車・バイク・車の運転はできません。ご家族の送迎または公共交通機関のご利用をお願いいたします。

飲食について

喉の麻酔が効いている間に飲食すると、誤嚥のリスクがあります。必ず1時間以上経過してから水分・食事を再開してください。

生検を行った場合

当日は飲酒を控え、激しい運動・サウナ・長時間の入浴も避けてください。シャワー程度で済ませましょう。

胃カメラとバリウム検査、どちらを受けるべき?

お腹の症状があったり、胃がんが心配で検査を受けたいとお考えの方は多いと思います。

でもバリウム検査や胃カメラ検査一体どっちがいいの?と迷う方に、それぞれの検査の特徴を順に説明させて頂きます。

バリウム検査とは

バリウムとは、X線を通しにくい性質の重晶石という白い石を水に溶かした薬です。

バリウムとは、X線を通しにくい性質の重晶石という白い石を水に溶かした薬です。

検査の前に2種類の液体を飲むのですが、一つ目が造影剤であるバリウム、もうひとつは胃の中を膨らませるために飲む発泡剤です。検査台の上で体勢を変えながらバリウムを胃の中で薄く広げて、胃の形や表面の凹凸をレントゲンで撮影します。

バリウム検査のメリット

検診車など検診に向いている

バリウム検査は検診車という検診専用のバスに機械を乗せて、企業や役所・学校などで検査を行うことができます。内視鏡検査と異なり病院まで足を運ぶ必要がなく、企業で行う集団検診と併せて一緒に検査が可能です。

胃の全体像の把握ができる

バリウム検査は、バリウムを胃の表面全体に行き渡らせた状態で撮影するので、胃の全体像の把握や胃の動きが悪い部分を観察することができます。そのため、胃の動きが悪い部分や胃全体の形態異常の評価は胃カメラ検査と比較して優れており、手術の前の全体の評価にも用いられます。

内視鏡検査よりも費用が安い

胃カメラ検査と比較して、バリウム検査は検査費用を抑えることが可能です。また、各自治体の行っている胃がん検診ではさらに費用を抑えることができます。

大阪市の胃がん検診では、バリウム検査(胃部エックス線検査)が500円、胃カメラ検査(胃内視鏡検査)が1500円のご負担で受けることが可能です。各自治体に住んでおり、条件をクリアできれば誰でも低価格で検査を受けられます。当院も大阪市の胃がん検診の実施機関ですので、お気軽にご相談ください。

バリウム検査のデメリット

バリウムによる腸閉塞のリスク、腸閉塞の予防のために検査後に下剤の内服が必要となる

飲んだバリウムが腸の中で溜まって残ってしまうと、バリウムが固まり腸が途中で詰まってしまうことがあります。詰まってしまうと腸閉塞(イレウス)や腸内の圧力が高まり、腸が破れてしまうこともあります。腸閉塞予防のためバリウムを体外に出す必要があり、検査後に下剤を内服する必要があります。

放射線被爆がある

バリウム検査は、放射線を使用するので放射線被爆します。国立がん研究センターによると、バリウム検査での被ばく量は3.7~4.9mSv、胸の単純撮影は0.02mSvなので約200倍以上の被爆量となります。当然人体には影響のない被爆量ですが、できれば被爆は避けたいと考える方も多いと思います。

胃粘膜の色が分からない

バリウム検査では白黒の濃淡画像で結果を判断するため、胃粘膜表面の色はわかりません。病変の色調により診断が可能な病変も少なくありません。色という情報が手に入らないのは、より詳細な診断ができないためデメリットといえます。

要精密検査となると内視鏡検査が必須

バリウム検査で何らかの病変が指摘され、要精密検査となった場合、診断のため組織を取る検査が必要となります。診断に必要な組織を取る方法は内視鏡検査のみであり、最初から内視鏡検査を選択される方もいらっしゃいます。

胃カメラ検査のメリット

鎮静剤を使用して眠ったままの検査が可能

内視鏡検査の苦痛を軽減したり、不安を緩和させる目的で鎮静剤を使用することができます。鎮静剤の効果には個人差がありますが、多くの方が眠ったまま検査を終えることができます。

病変の凹凸や形状、色まで観察でき、小さい病変や食道がんを発見することができる

内視鏡はバリウム検査と異なり、胃や食道を直接観察することができます。そのため、検査で得られる情報は色や形など桁違いに多く、バリウム検査では見つけられない小さい病変や食道がんを発見することができます。

病変があれば組織の検査を行い、診断することができる

がんなどを疑う病変があれば、その場で組織の検査が可能で、最終の診断まで行うことができます。

被爆の影響がない

バリウム検査と異なり放射線を使用しないため、放射線の被爆を心配する必要はありません。

胃カメラ検査のデメリット

各薬剤でのアレルギー

内視鏡検査のために、鼻やのどの麻酔をします。非常に稀(数万人に1人)ですが、のどや鼻の麻酔薬で重篤なアレルギー症状(ショック)を起こす方がいます。必ず検査前にはアレルギー歴の有無や歯科治療時の麻酔でのアレルギー歴を確認させて頂きます。

嘔吐反射など苦痛が強い可能性がある

内視鏡検査で不安や不快に感じていることの最も大きな原因は、「オエッ」となる嘔吐反射と思います。口の奥に嘔吐反射が起きやすい部位があり、カメラがそこに触れると嘔吐反射が引き起こされます。このような苦痛を緩和するために、鎮静剤を使用したり、鼻からの内視鏡検査を行うことで苦痛を軽減することができます。

出血や穿孔などの偶発症のリスク

内視鏡検査はカメラ自体を食道や胃の中に入れるため、カメラでの物理的な接触や組織を採取する検査にて出血したり消化管の壁に穴が開く(穿孔)偶発症が起こる可能性があります。

まとめ

今回はバリウム検査と胃カメラの違いについて、メリットとデメリットに分けて説明をしました。

バリウム検査も集団検診における有用性はあります。しかしながら、現在では内視鏡が細くなり画質もどんどん向上しており、鎮静剤の使用や鼻からの挿入などにより内視鏡検査のデメリットである「苦痛」がとても緩和されています。両方の検査を比較し、一度内視鏡検査を受けてみることも選択肢に考えてみてはいかがでしょうか。

最後になりましたが、当院では鼻からの内視鏡検査や鎮静剤を使用した内視鏡検査も行っております。また、大阪市の胃がん検診にも対応しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

胃カメラ検査の費用

| 検査の内容 | 1割負担 | 3割負担 |

|---|---|---|

| 胃内視鏡検査(観察のみ) | 2000円前後 | 5000円前後 |

| 胃内視鏡検査+生検※1 | 3000~4500円前後 | 9000~14000円前後 |

| ピロリ菌検査 | 追加+約500円 | 追加+約1500円 |

※1生検とは病変の組織を一部採取して、顕微鏡で確認する検査です。

※上記費用とは別に、診察料、薬剤料などが必要です。

胃カメラのよくある質問

胃カメラは口からと鼻から、どちらが楽ですか?

鼻からの胃カメラ(経鼻内視鏡)は、口からの検査よりも「オエッ」となる嘔吐反射が起こりにくく、会話も可能なため、楽に受けられると感じる方が多いです。ただし、鼻の狭さや出血傾向によっては口からの検査をおすすめすることもあります。ご不安な方は事前にご相談ください。

胃カメラの麻酔は危ないですか?

胃カメラに使用する麻酔(鎮静剤)は、適切な量を医師が調整しながら使用するため、安全性の高い検査です。ただし、稀に呼吸抑制やアレルギー反応が起こることもあるため、持病やアレルギーのある方は事前に必ずお知らせください。眠ったまま楽に胃カメラを受けたい方には、鎮静剤を用いた検査がおすすめです。

胃カメラは痛いですか?

胃カメラ検査は「痛み」というよりも「吐き気」や「違和感」を感じることが多いですが、鼻からの経鼻内視鏡や鎮静剤を使った方法を選ぶことで、ほとんど苦痛を感じずに検査を受けられます。痛みに敏感な方は、事前に鎮静剤の使用をご相談ください。

胃カメラは何分くらいで終わりますか?

通常の胃カメラ検査は、5〜10分程度で終了します。組織検査(生検)を行う場合や胃の状態によっては、少し長くなることもあります。検査後は休憩や説明の時間を含め、全体で1時間程度を見ておくと安心です。

胃カメラ検査の費用はどのくらいかかりますか?

胃カメラは保険診療で受けられます。自己負担3割の場合、約4,000〜6,000円程度(診察料など含む)です。組織検査(生検)を行った場合は、追加で3,000〜5,000円程度かかります。自費での検査をご希望の場合は別途ご案内いたします。

胃カメラは保険適用になりますか?

はい、胃カメラ検査は基本的に健康保険が適用されます。症状がある場合や健康診断で再検査が必要な場合は、保険診療で受けることが可能です。人間ドックなどでの自由診療をご希望の場合は、料金体系が異なります。

胃カメラは何歳から受けられますか?

一般的には中学生以上であれば、胃カメラの実施が可能です。ただし、年齢に関わらず患者様の体格や状態に応じて医師が判断します。高齢の方やお子様でも、安全に配慮して検査を行いますのでご安心ください。

鎮静剤を使った胃カメラ後は車の運転はできますか?

鎮静剤を使用した場合、当日は車・バイク・自転車の運転はできません。麻酔の影響で判断力が低下する恐れがあるため、必ず公共交通機関を利用するか、ご家族の送迎をお願いします。

胃カメラ検査の前日は何時まで食事していいですか?

前日の夜9時までに軽めの夕食をお済ませください。それ以降は固形物は控えていただき、水やお茶などの透明な飲み物は飲んでいただいて構いません。検査当日は絶食でご来院ください。

胃カメラ検査後はすぐに食事しても大丈夫ですか?

喉の麻酔が効いているため、検査後1時間は飲食を控えてください。誤嚥(飲み物や食べ物が気道に入ること)のリスクがあります。麻酔の効果が切れてから、少量の水から再開するのが安全です。

胃カメラ検査で異常が見つかったらどうなりますか?

ポリープや炎症、潰瘍などが見つかった場合は、必要に応じて組織を採取(生検)し、病理検査を行います。結果は約1週間〜10日後に判明し、今後の治療方針をご説明いたします。

胃カメラはどのくらいの頻度で受けたらいいですか?

胃がんの早期発見や慢性胃炎の経過観察のために、年1回の胃カメラ検査をおすすめしています。ピロリ菌感染歴や胃潰瘍の既往がある方は、医師の判断により頻度が変わることもあります。

生理中でも胃カメラを受けられますか?

生理中でも胃カメラ検査は受けていただけます。ただし、体調がすぐれない場合や貧血気味の場合は、検査日を変更することも可能ですのでご相談ください。

ピロリ菌の検査は胃カメラでできますか?

はい、胃カメラ中に胃の粘膜の一部を採取し、ピロリ菌感染の有無を調べることができます。その他にも、血液検査や尿検査でもピロリ菌の有無を調べる方法があります。

胃カメラとバリウム検査の違いは何ですか?

バリウム検査はレントゲンで胃の形状を調べるスクリーニング検査で、詳細な診断には不向きです。一方、胃カメラは胃の粘膜を直接観察でき、病変を正確に確認し、組織を採取することも可能です。より精密な診断には胃カメラが推奨されます。