- お酒を飲まないのに肝臓の数値が高い方へ

- お酒を飲まないのに肝臓の数値が高い原因

- お酒を飲まない人に多い肝臓の病気

- 肝臓の数値が高いとどうなる?放置するリスク

- お酒を飲まないのに肝臓の数値が高い時の検査

- 禁酒以外にできる肝臓の対策

- お酒を飲まないのに健診で肝臓が引っかかったら

お酒を飲まないのに肝臓の数値が高い方へ

健康診断などで「肝臓の数値が高い」と指摘されると、多くの方がまず「お酒の飲みすぎ」を思い浮かべるかもしれません。しかし、お酒をまったく飲まない方でも肝機能の異常が見つかることは珍しくありません。

健康診断などで「肝臓の数値が高い」と指摘されると、多くの方がまず「お酒の飲みすぎ」を思い浮かべるかもしれません。しかし、お酒をまったく飲まない方でも肝機能の異常が見つかることは珍しくありません。

実は、脂肪肝・NASH(非アルコール性脂肪肝炎)・肝炎ウイルス・自己免疫疾患・薬の副作用・生活習慣病(糖尿病・高脂血症)など、さまざまな原因で肝臓の数値は上昇します。これらを見逃して放置すると、将来的に肝硬変や肝がんへ進行するリスクもあります。

大阪谷町よりおか内科・内視鏡クリニックでは、肝臓内科の専門的な視点から精密な血液検査やエコー検査を行い、原因を特定し、早期の治療・生活指導を行っています。

「お酒を飲んでいないのに肝臓の数値が高い」とお悩みの方は、どうぞお気軽に当院までご相談ください。

お酒を飲まないのに肝臓の数値が高い原因

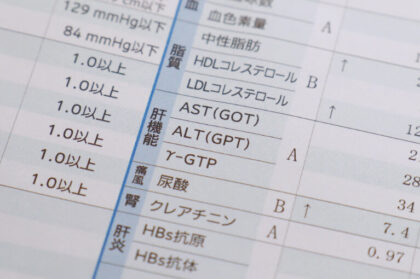

健康診断で「肝臓の数値が高い」と指摘されると、多くの方がまず「お酒の飲みすぎ」を心配されます。しかし実際には、お酒を飲まない方でも肝臓の数値(AST・ALT・γ-GTPなど)が高くなることは珍しくありません。

そもそも肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、かなりダメージを受けても症状が出にくいのが特徴です。だからこそ、数値の異常は体からの重要なサインと考える必要があります。

肝臓の数値のうち、ASTやALTは主に肝細胞が壊れることで血液中に漏れ出る酵素であり、これらが高いということは、肝臓に何らかの炎症やダメージが起きていることを意味します。また、γ-GTPはアルコールの影響だけでなく、脂肪肝や胆道の異常、薬剤の影響などでも上昇します。

お酒を飲まなくても肝臓の数値が上昇する背景には、以下のような原因が考えられます。

- 脂肪の蓄積による脂肪肝

- 自己免疫による炎症

- ウイルス感染(B型・C型肝炎など)

- 薬や健康食品による肝障害

- 生活習慣病(糖尿病・高脂血症・甲状腺異常など)に関連した肝機能障害

このように、肝臓の数値が高いからといって、「お酒のせい」とは限りません。

お酒を飲まない方こそ、原因を正しく見極めることが重要です。

次の項目では、こうした肝臓の数値上昇につながる具体的な病気について詳しくご紹介します。

お酒を飲まない人に多い肝臓の病気

NAFLD/NASH

NAFLD(非アルコール性脂肪性肝疾患)とは、お酒をまったく、あるいはほとんど飲まない人に起こる脂肪肝です。肥満・糖尿病・脂質異常症・高血圧症、および食べ過ぎ・運動不足などの生活習慣病の乱れを原因として発症します。

そしてNAFLDが進行し、肝臓で炎症が起こったものが、NASH(非アルコール性脂肪性肝炎)です。放置していると、肝硬変や肝不全、肝がんへと進行します。

B型肝炎

母子感染や性交渉、輸血、刺青・タトゥー、臓器移植、針刺し事故などによるB型肝炎ウイルスの感染を原因とします。一過性の感染で終わることもありますが、感染が持続し慢性化することもあります。

C型肝炎

性交渉や刺青・タトゥー、針刺し事故、長期の血液透析などによるC型肝炎ウイルスの感染を原因として発症します。B型肝炎より慢性化しやすく、肝硬変や肝がんの合併のリスクも高くなります。

薬剤性肝障害(健康食品やサプリの影響も)

処方薬・市販薬などを原因として起こる肝障害です。肝細胞障害型、胆汁うっ滞型、混合型などに分けられます。健康食品、サプリメントによって発症するケースも見られます。

甲状腺疾患

橋本病などの甲状腺機能低下症では、代謝の低下によって脂肪肝のリスクが上昇します。またバセドウ病などの甲状腺機能亢進症でも、筋肉・肝臓がダメージを受け、肝機能に異常をきたすことがあります。

肝臓の数値が高いとどうなる?放置するリスク

肝臓は沈黙の臓器と呼ばれる通り、障害されてもなかなか自覚症状が出ません。健康診断などで分かる肝機能の数値の異常が、疾患を早期発見・早期治療するための重要なサインとなります。

肝臓は沈黙の臓器と呼ばれる通り、障害されてもなかなか自覚症状が出ません。健康診断などで分かる肝機能の数値の異常が、疾患を早期発見・早期治療するための重要なサインとなります。

このサインを見落としたり、あるいは「自覚症状がないから」と長く放置していると、最終的には肝硬変や肝がんへと進行します。肝硬変は不可逆的な病態であり、また肝がんは言うまでもなく、命にかかわる病気です。

肝硬変や肝がんにならないためには、肝機能障害の早く気づき、早く治療を開始することが大切になります。

お酒を飲まないのに肝臓の数値が高い時の検査

お酒を飲まないのに肝臓の数値が高い場合、「脂肪肝や肝炎、他の内科的な病気が隠れていないか?」を見極めるために、内科的な精密検査を行うことが大切です。ここでは、当院で行っている主な検査をご紹介します。

血液検査(肝機能・感染症・代謝評価)

肝臓に関する数値だけでなく、隠れた病気の兆候を見つける手がかりにもなります。

AST・ALT・γ-GTP・ALP・ビリルビン

肝細胞の炎症や胆道障害の有無を評価します。

HBs抗原・HCV抗体

B型肝炎・C型肝炎などのウイルス性肝炎をチェックします。

空腹時血糖・HbA1c

糖尿病が関与していないかを調べます。

脂質(中性脂肪・LDL・HDL)

脂肪肝や高脂血症の影響を確認します。

甲状腺ホルモン(TSH・FT4)

代謝異常による脂肪肝リスクを評価します。

自己免疫マーカー(ANA、IgGなど)

自己免疫性肝炎が疑われる場合に実施。

腹部エコー検査(超音波)

肝臓の大きさや形、脂肪のたまり具合、腫瘍・胆石の有無などを確認します。

脂肪肝・NASH・胆道異常の発見にも有効です。

線維化評価

肝臓の硬さを測定することで、NASHや肝硬変の進行度を非侵襲的に評価できます。

当院では腹部エコーを基本に、必要に応じて専門医療機関への紹介も行います。

必要に応じてCT・MRIなどの画像検査

エコーで詳細が不明な場合や腫瘍性病変が疑われる場合には、さらに精密な画像診断を行うこともあります。

禁酒以外にできる肝臓の対策

生活習慣を改善することが、肝臓の健康を守る上でとても大切になります。

また生活習慣病になってしまった場合も、しっかりとその治療を受け、非アルコール性脂肪性肝疾患などを予防しましょう。

食習慣の改善

食べ過ぎ、栄養の偏りなどがある場合には、改善しましょう。肝臓の働きを改善するのには、イカやタコに豊富に含まれるタウリンが有効です。

運動習慣の改善

激しい運動でなくて構いませんので、ウォーキング、軽いジョギング、ストレッチなど適度な運動を生活に取り入れましょう。レジスタンス運動(筋力トレーニング)で基礎代謝を高めることも、肝機能の改善に役立ちます。

睡眠の改善・ストレスの解消

肝臓は、自律神経によってコントロールされています。そして自律神経のバランスを整えるために大切なのが、質・量とも十分な睡眠と、ストレスの解消です。

お酒を飲まないのに健診で肝臓が引っかかったら

肝臓の数値が高いのは、生活習慣・代謝・ウイルス・免疫などさまざまな要因が関係しています。見逃さないためには、症状の有無にかかわらず、専門的な検査で原因を特定することが重要です。

肝臓の数値が高いのは、生活習慣・代謝・ウイルス・免疫などさまざまな要因が関係しています。見逃さないためには、症状の有無にかかわらず、専門的な検査で原因を特定することが重要です。

大阪谷町よりおか内科・内視鏡クリニックでは、肝臓専門医によるきめ細やかな診療を行っております。お酒を飲まないのに肝臓の数値が気になる方は、ぜひ一度ご相談ください。