- ストレス社会に多い過敏性腸症候群(IBS)

- 過敏性腸症候群の種類と症状

- おならやげっぷが止まらない「過敏性腸症候群ガス型」

- 過敏性腸症候群になりやすい人・原因

- 過敏性腸症候群の検査

- 過敏性腸症候群の診断

- 過敏性腸症候群の治療

- 過敏性腸症候群に市販の薬は使える?

- 過敏性腸症候群に良い食べ物「低FODMAP食」

- IBSと間違われやすい「胆汁性下痢」とは

ストレス社会に多い過敏性腸症候群(IBS)

過敏性腸症候群とは、腹痛・腹部不快感に加えて、下痢や便秘といった症状が続く病気です。一般的な大腸の検査(大腸カメラ検査・便検査・CT検査)などを行っても器質的な異常が認められないという特徴があります。

過敏性腸症候群とは、腹痛・腹部不快感に加えて、下痢や便秘といった症状が続く病気です。一般的な大腸の検査(大腸カメラ検査・便検査・CT検査)などを行っても器質的な異常が認められないという特徴があります。

命にかかわる病気ではありませんが、症状によって日常生活に支障をきたし、QOLの低下を招くことが少なくありません。

発症や悪化にはストレスが大きく関与しているものと考えられ、現代のストレス社会では誰しもが発症しうる可能性のある病気と言えます。QOLの低下、腹痛や下痢の症状に対する不安などからさらにストレスが大きくなり、症状が悪化するケースもあります。

過敏性腸症候群は、日本人の約10~20%が罹患する病気であり、特に20~40代の働き盛りの方によく見られます。男女別では、女性の方が多くなります。

過敏性腸症候群の種類と症状

過敏性腸症候群は、便の状態によって「下痢型」「便秘型」「交代型」「分類不能型」に分けられます。

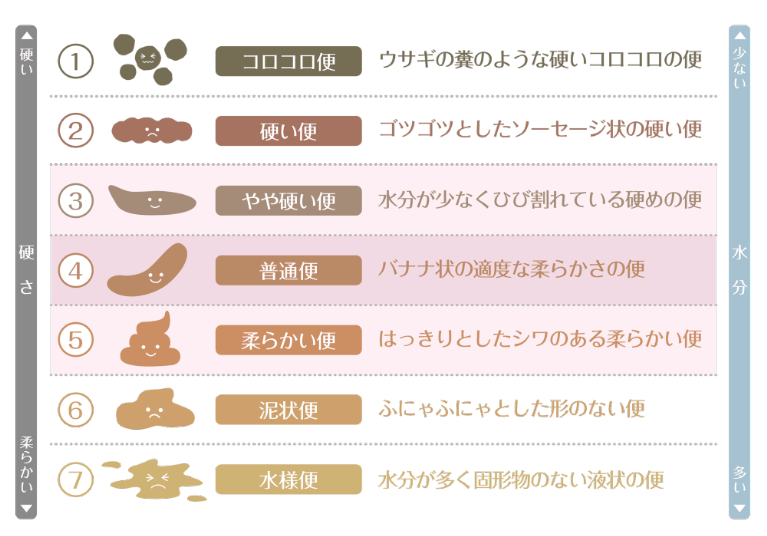

診断や治療の目安としてよく用いられるのが「ブリストル便形状スケール」という図です。このスケールは便の形を7段階に分けて示したもので、ご自身の便の状態を客観的に把握するのに役立ちます。

便秘型

繰り返す便秘、および腹部の膨満感・不快感が見られます。

排便時に腹痛が生じ、排便後に症状が軽快するというのが典型的な症状の現れ方です。

排便時の便の出にくさ(強くいきまないと出ない)、コロコロとした便といった症状も見られます。上記のブリストル便形状尺度では1・2が該当します。

下痢型

突然の腹痛と下痢を主な症状とし、それ以外には腹部膨満感、残便感なども見られます。

特に、これらの症状が通勤や通学を含めた外出時に現れることで、QOLに大きく影響します。症状が心配で外出が困難になるというケースも見られます。

一般的に、起床時~昼過ぎの時間帯、緊張時に症状が現れることが多くなります。上記のブリストル便形状尺度では、主に6・7が該当します。

交代型

下痢になったり便秘になったりと、便通が大きく変動するタイプです。

分類不能型

便秘型・下痢型・交代型に当てはまらないタイプです。お腹の張り、ゴロゴロ・キュルキュルとお腹が鳴る、おならが多いといったケースがここに分類されます。

おならやげっぷが止まらない「過敏性腸症候群ガス型」

過敏性腸症候群の分類不能型のうち、おならやげっぷが多く出るものを「過敏性腸症候群ガス型」と呼びます。

人前などでガスが出てしまうこと、またそれらを我慢することで、精神的にも辛い思いをします。

ストレスから空気を飲み込む癖がつくこと、食生活の乱れなどによる腸内細菌叢のバランスの崩れなどが、このタイプの過敏性腸症候群の発症に影響するものと考えられます。

過敏性腸症候群になりやすい人・原因

過敏性腸症候群の主な原因

IBSの原因はひとつではなく、さまざまな要素が関係していると考えられています。

ストレス

過敏性腸症候群の最大の原因と考えられるのが、ストレスです。

ストレスによって自律神経のバランスが乱れ、腸の蠕動運動や知覚機能に異常をきたすことで、過敏性腸症候群を発症すると言われています。

なお、脳と腸は、自律神経だけでなく、内分泌系・免疫系を介して指令や情報を伝達しており、この関係のことを「脳腸相関」と呼びます。

腸内細菌叢のバランスの崩れ

偏った食生活(高FODMAP食など)、細菌・ウイルス感染による感染性腸炎などを原因として腸内細菌叢(腸内フローラ)のバランスが崩れることも、過敏性腸症候群の発症リスクを高めます。

感染性腸炎については、発症し回復した後に、過敏性腸症候群を発症しやすいことが分かっています。

過敏性腸症候群になりやすい人の特徴

以下のような傾向のある方は、IBSを発症しやすいとされています。

ストレスを感じやすい方

仕事や人間関係など、精神的なプレッシャーが腸の働きに影響を与えることがあります。

生活リズムが不規則な方

睡眠不足や食事の時間が不規則になると、自律神経が乱れ、腸の動きにも影響します。

過去に腸の感染症にかかったことがある方

感染性腸炎の後に腸の過敏性が残り、IBSを引き起こすケースもあります(感染後IBS)。

緊張するとお腹を下しやすい・便秘になりやすい方

腸の知覚過敏が強く、ちょっとした刺激でも腹痛や便通異常が起こりやすい体質の方です。

女性(特に20〜40代)

ホルモンバランスの影響により、男性よりも女性に多い傾向があります。

過敏性腸症候群の検査

症状、思い当たるストレス、食生活、既往歴、服用中の薬などについてお伺いした上で、大腸カメラ検査、便潜血検査、血液検査などを行い、診断します。

症状、思い当たるストレス、食生活、既往歴、服用中の薬などについてお伺いした上で、大腸カメラ検査、便潜血検査、血液検査などを行い、診断します。

過敏性腸症候群の診断では、大腸がんや炎症性腸疾患、甲状腺機能異常症など、他の病気ではないことを確認することが重要になります。

過敏性腸症候群の診断

直近の3ヶ月間、月に4日以上にわたって症状が繰り返され、以下のうち2つ以上に該当する場合に、過敏性腸症候群と診断します(ローマⅣ基準)。

- 排便に関連し、腹痛や腹部不快感などの症状が軽減する

- 症状に応じて、排便回数が増えたり減ったりする

- 症状に応じて、便の性状が硬くなったりやわらかくなったりする

その上で、各種検査で大腸がん・炎症性腸疾患・甲状腺機能異常症など他の病気でないことを確認すれば、確定診断となります。

過敏性腸症候群の治療

生活習慣の改善

暴飲暴食、お酒の飲み過ぎなどを控え、栄養バランス・消化の良い食事を適量摂ります。後ほどご紹介する、低FODMAP食もおすすめです。

その他、規則正しい生活を送ること、十分な睡眠をとること、無理のない範囲で適度な運動を習慣化することなども大切です。

薬物療法

生活習慣の改善だけでは症状が十分に改善しない場合、薬による治療(薬物療法)を行います。過敏性腸症候群(IBS)のタイプや症状に応じて、さまざまな薬剤を組み合わせて使用します。

消化管全体の働きを整える薬

まずは、腸の運動や腸内環境を整える以下のような薬を使います。これらは下痢型・便秘型どちらのIBSにも有効です。

- 消化管機能調節薬:腸の動きを整えます

- プロバイオティクス:ビフィズス菌や乳酸菌を補い、腸内環境を改善します

- 高分子重合体:便の水分バランスを調整します

下痢が主な症状の場合

5-HT3拮抗薬(セロトニン3受容体拮抗薬):腸の過剰な動きを抑える作用があります。

- 止痢薬(下痢止め):症状を一時的に緩和します

- 抗コリン薬:腹痛をやわらげる効果があります

- コレスチラミン:胆汁酸の吸収不良が原因の下痢に対して有効(海外で報告あり)

便秘が主な症状の場合

粘膜上皮機能変容薬:便をやわらかくすることで排便を促します。

- 下剤:便秘症状の改善をサポートします

アレルギーが原因の場合

- 抗アレルギー薬:食物アレルギーが原因と考えられる場合に使用します

心のストレスが関係する場合

-

抗うつ薬・抗不安薬:ストレスや不安が原因でIBSが悪化している場合に有効です

漢方薬による治療

症状に合わせて、漢方薬を使用することもあります。

- 桂枝加芍薬湯(けいしかしゃくやくとう):腹痛や下痢に

- 桂枝加芍薬大黄湯(けいしかしゃくやくだいおうとう):便秘に

- 大建中湯(だいけんちゅうとう):冷えや便秘に効果的

上記のように、過敏性腸症候群の薬物療法は、症状のタイプや原因によって異なります。当院では、患者様お一人おひとりの状態を丁寧に見極めたうえで、最適なお薬をご提案いたします。

心理療法

症例によっては、心理療法が有効になることがあります。

ストレスマネージメント、リラクセーション(弛緩法)、認知行動療法、集団療法、対人関係療法などがあります。

過敏性腸症候群に市販の薬は使える?

過敏性腸症候群に有効な市販薬には、以下のようなものがあります。

ただ、市販薬で改善しないという場合には、必ず当院にご相談ください。丁寧な問診・診察と正確な検査で、お一人おひとりに合った治療を提案することができます。また、他の病気との鑑別という意味でも、やはり医療機関で診断を受けるのが安心です。

セレキノンS

腸の運動を調整する作用により、下痢型・便秘型・交代型の過敏性腸症候群の改善が期待できます。

ただし、購入が可能なのは医師によって過敏性腸症候群の診断を受けた方のみとなりますので、ご注意ください。

コルペルミン

再発した症例で使用するお薬です。腸の運動を調整する作用により、過敏性腸症候群の改善が期待できます。

ビオフェルミンなどの整腸剤

腸内環境を整えることで、過敏性腸症候群の症状を軽減する効果が期待できます。主に、便秘型の過敏性腸症候群に有効とされています。

過敏性腸症候群に良い食べ物「低FODMAP食」

FODMAPとは、小腸で吸収されにくく、大腸で発酵しやすい糖質のことを指します。「発酵性」「オリゴ糖」「二糖類」「単糖類」「糖アルコール」を英語表記した際の頭文字を取った言葉です。

そして低FODMAP食とは、このFODMAPが少ない食事のことを意味し、低FODMAP食を中心とした食生活を送ることで、過敏性腸症候群の改善が期待できると言われています。

IBSの方におすすめの「低FODMAP食材」

以下の食材は、腸に優しくIBSの症状を緩和しやすいとされています。

- ごはん、うどん、米粉パン

- きゅうり、にんじん、なす、かぼちゃ

- バナナ(未熟なもの)、いちご、みかん

- 鶏肉、卵、豆腐

- 乳糖不使用のヨーグルト(アーモンドミルクなども◎)

- オリーブオイル、塩、しょうゆなどの調味料

避けた方がよい高FODMAP食材(一例)

-

玉ねぎ、にんにく、キャベツ、ブロッコリー

-

小麦製品(パン・パスタなど)

-

牛乳、ヨーグルト、アイスクリーム

-

りんご、梨、すいか、マンゴー

-

はちみつ、キシリトール入りのガムやお菓子

注意点

低FODMAP食は、すべての人に必要なわけではありません。また、長期間制限しすぎると栄養バランスを崩す可能性もありますので、自己判断せず、医師と相談しながら進めることが大切です。

IBSと間違われやすい「胆汁性下痢」とは

過敏性腸症候群(IBS)の中でも「下痢型」と似た症状を呈する病気に、「胆汁性下痢」があります。

胆汁性下痢は、胆汁酸という消化液が腸内に過剰に流れ出ることで起こる下痢です。特に、朝の起床後や食後すぐに強い便意や水様便がある場合は、胆汁性下痢の可能性があります。

胆汁性下痢の原因

本来、胆汁酸は小腸で再吸収されて再利用されますが、

- 再吸収がうまくいかず大腸に流れ込んでしまう場合(胆汁酸吸収障害)

- 胆のう摘出後や感染性腸炎の後遺症、腸の炎症がある場合

などに起こることがあります。

胆汁性下痢の特徴・症状

- 起床後すぐや食後の突発的な下痢

- 水様便

- 我慢できない強い便意

- トイレの回数が多い(1日4回以上)

- 下痢止めが効かない

これらはIBSと非常によく似ているため、IBSと誤診されているケースも少なくありません。

胆汁性下痢に効く薬

胆汁性下痢に対しては、胆汁酸を吸着する「コレスチラミン」という薬剤が有効です。コレスチラミンは、大腸内の胆汁酸を吸着し、下痢を抑える作用があります。この薬を服用することで、頑固な下痢が改善するケースが多く、IBS治療とは全く異なるアプローチになります。