- 生活習慣病外来について

- 当院の生活習慣病外来の特徴

- 生活習慣病とは

- 生活習慣病になりやすい人

- 高血圧症

- 糖尿病

- 脂質異常症(高コレステロール血症・高中性脂肪症)

- 高尿酸血症・痛風

- メタボリックシンドローム

- 脂肪肝(NAFLD/NASH)

- 生活習慣病が増加している理由

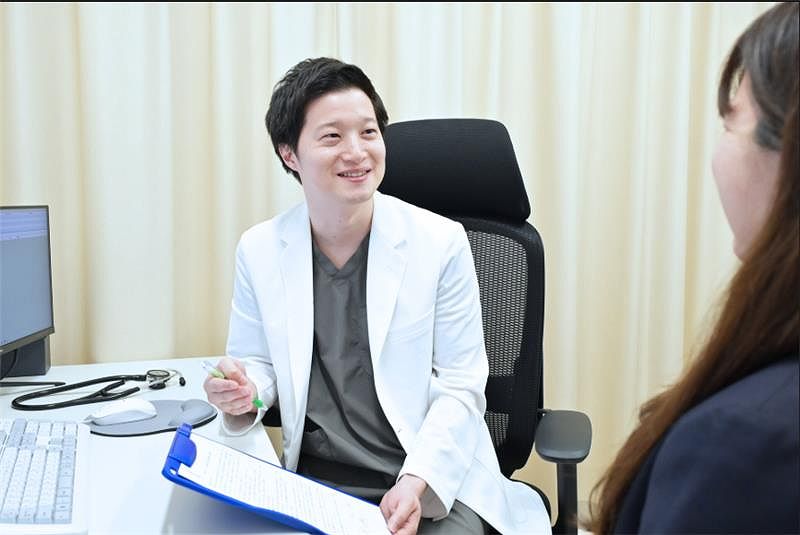

- 当院で行う検査

- 当院で行う治療

- 健診に引っかかった、要精密検査の方へ

- よくある質問

生活習慣病外来について

当院では、高血圧症、糖尿病、脂質異常症(高コレステロール血症・高中性脂肪血症)、高尿酸血症(痛風)、脂肪肝などの生活習慣病に対する継続的な診療を行っています。

当院では、高血圧症、糖尿病、脂質異常症(高コレステロール血症・高中性脂肪血症)、高尿酸血症(痛風)、脂肪肝などの生活習慣病に対する継続的な診療を行っています。

これらは初期には自覚症状が少ないものの、動脈硬化を進行させ、心筋梗塞や脳卒中、慢性腎臓病といった命に関わる合併症を引き起こす可能性があるため、早期発見・早期治療・定期的な管理が非常に重要です。

当院の院長は、複数の内科・消化器領域の専門資格を有し、特に肝機能異常や脂肪肝、消化器症状を伴う生活習慣病の診療にも力を入れています。

健康診断や人間ドックで「血圧が高い」「血糖値が高い」「コレステロールが高い」「肝機能異常」と指摘されたものの、「どの病院に相談すればよいかわからない」「忙しくて受診できていない」という方も、お気軽にご相談ください。

当院の生活習慣病外来の特徴

総合内科専門医による全身を見渡した生活習慣病管理

当院の院長は、日本内科学会「総合内科専門医」として、生活習慣病を含めた全身の病態を総合的に診る視点を持っています。複数の疾患が絡み合うケースでも、全体のバランスを見ながら、将来を見据えた管理と治療を行います。

当院の院長は、日本内科学会「総合内科専門医」として、生活習慣病を含めた全身の病態を総合的に診る視点を持っています。複数の疾患が絡み合うケースでも、全体のバランスを見ながら、将来を見据えた管理と治療を行います。

消化器・肝臓専門医だからこそできる「肝機能異常」への精密対応

健診で多い「AST・ALTの上昇」や脂肪肝は、放置すると肝硬変や肝がんに進展する可能性がある重要なサインです。当院では肝臓専門医として、脂肪肝やNASHにも専門的に対応し、内臓から考える生活習慣病管理を行っています。

健診で多い「AST・ALTの上昇」や脂肪肝は、放置すると肝硬変や肝がんに進展する可能性がある重要なサインです。当院では肝臓専門医として、脂肪肝やNASHにも専門的に対応し、内臓から考える生活習慣病管理を行っています。

続けやすさ重視の、実践的な生活習慣改善指導

生活習慣病治療は継続が鍵です。当院では、「続けられること」に重点を置いた現実的な食事・運動指導を行っています。一人ひとりの生活背景に合わせ、無理なく効果の出るサポートを心がけています。

生活習慣病治療は継続が鍵です。当院では、「続けられること」に重点を置いた現実的な食事・運動指導を行っています。一人ひとりの生活背景に合わせ、無理なく効果の出るサポートを心がけています。

超音波・血液検査での定期的なフォローとリスク予防

当院では血液検査や腹部エコーを活用し、肝臓・腎臓・血管などの状態を定期的にチェック。

当院では血液検査や腹部エコーを活用し、肝臓・腎臓・血管などの状態を定期的にチェック。

わずかな変化も見逃さず、合併症の予防につなげる診療を行っています。数値の推移も丁寧にご説明します。

健診後の「どうすればいい?」にしっかり対応

健診で「再検査」や「生活改善」と指摘されても、どう対応すればいいか分からず放置している方は少なくありません。当院では健診結果を丁寧に読み解き、何から始めるべきかをわかりやすくご説明します。薬に抵抗がある方にも、相談しやすい診療を心がけています。

健診で「再検査」や「生活改善」と指摘されても、どう対応すればいいか分からず放置している方は少なくありません。当院では健診結果を丁寧に読み解き、何から始めるべきかをわかりやすくご説明します。薬に抵抗がある方にも、相談しやすい診療を心がけています。

生活習慣病とは

生活習慣病とは、栄養の偏り、食べ過ぎ・飲み過ぎ、運動不足、肥満、喫煙、ストレスなど、主に生活習慣の乱れを原因として発症する病気の総称です。

具体的には、高血圧症、糖尿病、脂質異常症、高尿酸血症・痛風、脂肪肝、メタボリックシンドロームなどがこれに該当します。

生活習慣病は自覚症状に乏しく、気づかないうちに進行してしまうケースが少なくありません。また進行すると、心筋梗塞や脳卒中など、命にかかわる疾患のリスクが高まる、危険度の高い病気です。その特性から、生活習慣病は「サイレントキラー」と呼ばれます。

生活習慣病になりやすい人

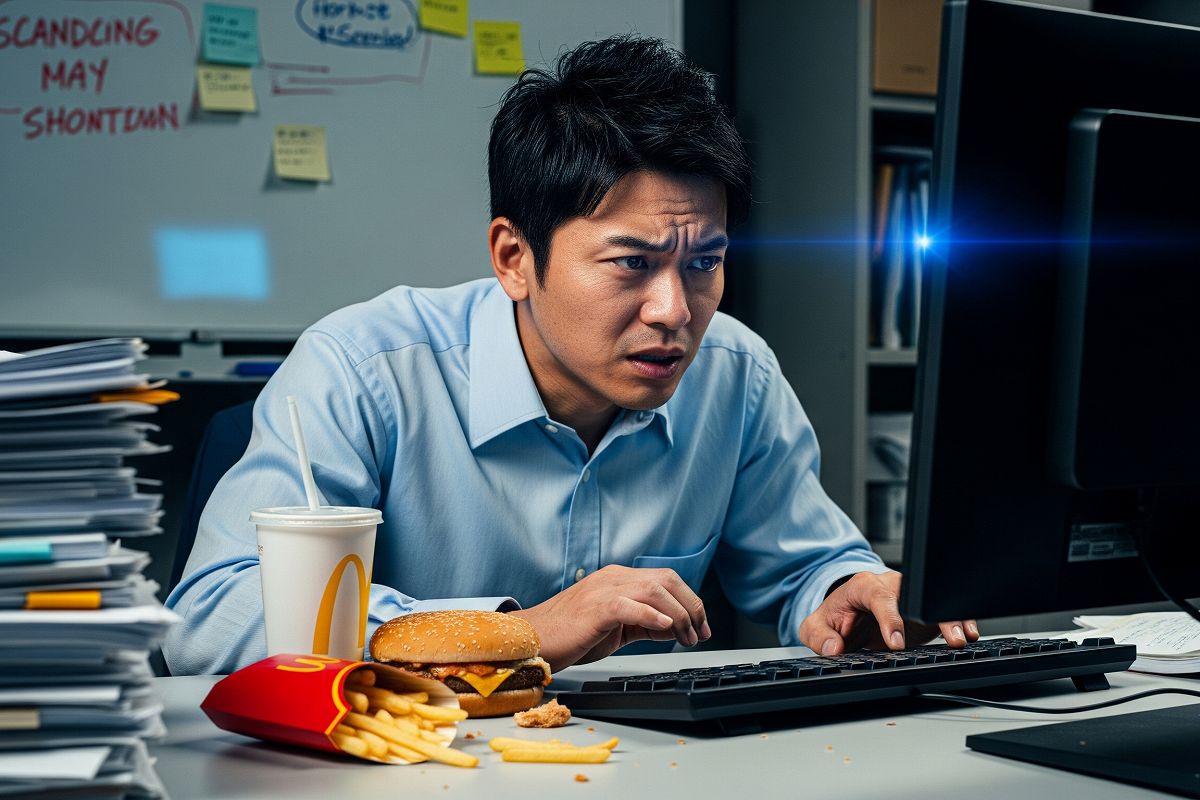

食生活

- ついつい食べ過ぎてしまう

- 脂っこいものをよく食べる

- 味の濃いもの、塩辛いものをよく食べる

- ほぼ毎日間食や夜食を食べる

- 米・パン・麺類など炭水化物をよく食べる

- お酒をよく飲む

- 食事の時間帯が不規則

- 早食いをしてしまう

- 野菜、果物をほとんど摂らない

運動・体重

- 運動をする習慣がほとんど、またはまったくない

- 通勤など車で移動することが多い

- デスクワーク、リモートワークが基本

- 1日に7,000歩以上歩かない

- 20代の頃より5㎏以上、体重が増えた

- 太っているために運動が億劫

その他

- 40歳以上

- 喫煙をしている

- ストレスが溜まっている

- 睡眠が不足しがち

- 仕事や家事・子育てなどに忙殺されている

- 生活が不規則、昼夜逆転している

- 糖尿病、高血圧症などの家族歴がある

上記に当てはまる方は、そうでない方よりも、生活習慣病のリスクが高くなります。特に注意し、健康診断などで異常を指摘された場合には、必ず再検査や精密検査、治療を受けましょう。

高血圧症

高血圧症とは、血圧が慢性的に正常範囲を超えている状態を指します。血管に過剰な圧がかかることで、心臓や脳、腎臓などに継続的なダメージを与える状態であり、放置すると心筋梗塞、脳卒中、心不全、腎不全などの重大な病気の原因になります。

日本では40歳以上の2人に1人が高血圧とも言われ、加齢や生活習慣の影響を強く受ける病気です。無症状のまま進行することが多く、健康診断や家庭血圧での早期発見が鍵となります。

症状

多くは無症状。進行すると頭痛、めまい、動悸などを感じることがあります。

原因

塩分の摂りすぎ、肥満、運動不足、喫煙、ストレス、遺伝的体質などが関係します。

診断

高血圧症は、以下のいずれかの条件を複数回の測定で確認した上で診断されます。

診察室血圧での診断基準

収縮期血圧(上の血圧)140mmHg以上または

拡張期血圧(下の血圧)90mmHg以上

家庭血圧での診断基準

収縮期血圧135mmHg以上または

拡張期血圧85mmHg以上

なお、一度の測定で診断はせず、通常は別の日に複数回測定した値をもとに判断します。

また、診察室で血圧が高く出る「白衣高血圧」や、家庭では高くなる「仮面高血圧」の可能性もあるため、家庭血圧の記録が重要視されます。

治療

生活習慣の改善が基本。改善が難しい場合は、降圧薬によるコントロールを行います。

糖尿病

糖尿病は、体内のインスリン(血糖を下げるホルモン)の作用が不十分になり、血糖値が慢性的に高くなる病気です。血糖が高い状態が続くと、網膜症、腎症、神経障害などの合併症(糖尿病の三大合併症)を引き起こすほか、動脈硬化が進行して心筋梗塞や脳梗塞のリスクも高まります。

初期は自覚症状がないことが多く、健診での異常を見逃さず早期の対応が重要です。2型糖尿病の多くは生活習慣が大きく関わっており、適切な予防・管理が可能な病気です。

症状

初期は無症状。進行すると口渇、多尿、倦怠感、体重減少、視力低下などが現れます。

原因

食べすぎ、肥満、運動不足、遺伝、加齢、ストレスなどが関係します。

診断

糖尿病の診断は、以下のいずれかを2回確認することが原則です。

- 空腹時血糖値:126mg/dL以上

- 75g経口ブドウ糖負荷試験2時間値:200mg/dL以上

- 随時血糖値:200mg/dL以上

- HbA1c値:6.5%以上(NGSP値)

ただし、これらの値のうち2つ以上が同時に確認されれば、1回の検査でも診断可能です。

また、1つの異常値のみが出た場合には、日を改めて再検査を行い、同様の異常が確認されることで糖尿病と診断されます。

治療

食事・運動療法を基本に、内服薬やインスリン治療を段階的に行います。

脂質異常症(高コレステロール血症・高中性脂肪症)

脂質異常症とは、血液中の脂質(LDLコレステロール、中性脂肪、HDLコレステロール)のバランスが崩れた状態をいいます。特に、LDL(悪玉)コレステロールや中性脂肪が高い場合は、血管の壁に脂質が沈着して動脈硬化を進行させ、心筋梗塞や脳梗塞のリスクが高まります。

脂質異常症は生活習慣との関係が深く、症状がないまま進行することが多いため、健康診断や血液検査での早期発見が重要です。

症状

ほとんど無症状。血管の病気が発症して初めて気づくケースも多いです。

原因

脂っこい食事、肥満、運動不足、遺伝、アルコール摂取、喫煙など。

診断

脂質異常症は、以下のいずれかに該当する場合に診断されます。原則として空腹時採血(10〜12時間絶食)による血液検査で判断されます。

| 項目 | 基準値(mg/dL) | 意味 |

|---|---|---|

| LDLコレステロール(悪玉) | 140以上 | 高LDLコレステロール血症(動脈硬化のリスク) |

| HDLコレステロール(善玉) | 40未満 | 低HDLコレステロール血症(動脈硬化のリスク) |

| 中性脂肪(トリグリセライド) | 150以上 | 高トリグリセライド血症(いわゆる高中性脂肪) |

加えて、糖尿病・高血圧・喫煙・加齢・家族歴などのリスク因子を踏まえたうえで、治療介入の目標値が決定されます。

治療

生活習慣の改善を基本に、必要に応じて脂質低下薬を使用します。

高尿酸血症・痛風

高尿酸血症は、血液中に尿酸が過剰に存在する状態です。尿酸は体内でプリン体が分解されてできる老廃物で、濃度が高まると関節内に結晶として沈着し、激痛を伴う「痛風発作」を引き起こします。さらに、腎臓に尿酸が沈着することで慢性腎臓病や尿路結石の原因になることもあります。

男性に多く、食習慣や飲酒が強く影響する生活習慣病の一つです。

高尿酸血症は以下の3つのタイプに分けられます。

- 尿酸排泄低下型(腎臓からの排泄が悪い)

- 尿酸産生過剰型(体内で多く作られすぎている)

- 混合型(上記2つの両方)

症状

足の親指の付け根などに激しい痛みと腫れを伴う発作が典型的です。

原因

プリン体を多く含む食品、アルコール、肥満、脱水、ストレスなどが関係します。

診断

血清尿酸値が7.0mg/dL以上で、高尿酸血症と診断されます。

この基準値は、症状がなくても動脈硬化や腎機能への影響が出始める可能性があるレベルとされ、無症候性でも注意が必要です。タイプにより治療法が異なるため、必要に応じて24時間蓄尿検査などで詳しく評価することもあります。

治療

発作の予防と再発防止を目的に、生活習慣の改善と尿酸値を下げる薬を使用します。

メタボリックシンドローム

メタボリックシンドロームは、内臓脂肪の蓄積に加えて、高血圧・高血糖・脂質異常のうち2つ以上を併せ持つ状態です。これらが組み合わさることで、動脈硬化の進行スピードが著しく早くなり、心筋梗塞や脳卒中などの重篤な病気を引き起こしやすくなります。

見た目が太っていなくても内臓脂肪が蓄積している場合もあるため、健診での腹囲測定や血液検査が重要です。

症状

基本的に無症状。健康診断で異常を指摘されて気づくことが多いです。

原因

運動不足、内臓脂肪型肥満、食生活の乱れ、過剰飲酒、ストレスなど。

診断

以下の条件を満たした場合に、メタボリックシンドロームと診断されます。

- 男性:85cm以上

- 女性:90cm以上

※腹囲はおへその高さで測定します。肥満に見えなくても、内臓脂肪が多い「隠れメタボ」もあります。

加えて、以下の3項目のうち2つ以上が当てはまる場合

| リスク因子 | 基準値 |

|---|---|

| 中性脂肪 | 150mg/dL以上 または 脂質異常症治療中 |

| HDLコレステロール | 40mg/dL未満 または 脂質異常症治療中 |

| 血圧 | 収縮期130mmHg以上 または 拡張期85mmHg以上、または高血圧治療中 |

| 空腹時血糖 | 110mg/dL以上 または 糖尿病治療中 |

治療

減量、食事・運動の見直しを中心に、各項目の改善を目指します。

脂肪肝(NAFLD/NASH)

脂肪肝とは、肝臓に中性脂肪が過剰に蓄積された状態であり、日本人の約3人に1人が該当するともいわれる現代の国民病です。

お酒をあまり飲まない方に起こる「非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)」と、お酒の飲みすぎによる「アルコール性脂肪肝」に分けられます。NAFLDの中には、単純な脂肪肝(良性)だけでなく、炎症を伴って肝臓が壊れはじめる「非アルコール性脂肪肝炎(NASH)」が含まれており、放置すると肝硬変や肝がんに進行する可能性があるため、早期発見と生活習慣の改善が重要です。

症状

脂肪肝の多くは自覚症状がほとんどありません。健診などで「肝機能異常」や「肝臓のエコー異常」を指摘されて初めて気づくことが多いです。

NASHに進行すると、以下のような症状が現れることもあります。

- 倦怠感(体がだるい)

- 右のわき腹の重苦しさ

- 肝機能検査(AST・ALT)の上昇

原因

肥満、糖尿病、脂質異常症、栄養バランスの偏り、運動不足などが関係します。

診断

以下の方法で脂肪肝の有無や重症度を評価します。

血液検査

AST・ALTなど肝機能を確認。中性脂肪・コレステロール・血糖値もチェックします。

腹部超音波(エコー)検査

肝臓に脂肪がたまっていると白く映るため、脂肪肝をスクリーニングできます。

CTやMRI検査(必要に応じて)

脂肪の程度をより詳細に評価できます。

FibroScan(エラストグラフィー)

肝臓の硬さや脂肪量を非侵襲的に調べることができます。

肝生検(必要時)

NASHかどうかの確定診断には、肝組織を一部採取して顕微鏡で調べることもあります。

治療

生活習慣の見直しが基本です。進行例では薬物治療を併用する場合もあります。

生活習慣病が増加している理由

生活習慣病は、年齢を重ねるごとに誰もがなり得る身近な病気です。

生活習慣病は、年齢を重ねるごとに誰もがなり得る身近な病気です。

近年では30代〜40代の若い世代でも増加傾向にあり、健康診断で「高血圧気味」「血糖値が高め」と指摘される方が急増しています。

では、なぜ生活習慣病はここまで広がってしまったのでしょうか?その背景には、現代のライフスタイルや社会環境の大きな変化が関係しています。

運動量の低下とデスクワーク中心の生活

昔に比べて通勤や日常の移動が便利になり、1日あたりの歩数が大きく減少しています。

また、多くの人が長時間座ったまま仕事をするようになり、エネルギー消費の少ない生活が常態化しています。

食生活の欧米化と過食傾向

ファストフードやコンビニ食の普及により、脂質・糖質中心の高カロリー食が身近になりました。

また、ストレスなどによる早食いやドカ食いも生活習慣病を招く要因となっています。

ストレス社会と睡眠不足

人間関係、仕事、育児などで慢性的なストレスを抱える人が増えています。

さらに、スマホやSNSの影響で就寝時間が遅くなり、睡眠の質が低下し、ホルモンバランスや自律神経が乱れやすくなっています。

お酒やたばこへの依存

ストレス解消や習慣として、毎日の飲酒や喫煙が当たり前になっている方も多く、肝機能・血圧・血糖などへの悪影響が懸念されます。

健診結果を放置しがち

「少し数値が高いだけだから」「まだ症状がないから」と放置してしまう方が少なくありません。

その結果、気づいたときには糖尿病や動脈硬化が進行しているケースもあります。

当院で行う検査

当院では、生活習慣病の早期発見と進行防止のために、患者様一人ひとりの症状や健診結果、既往歴に応じて適切な検査を選択し、ご案内しています。

当院では、生活習慣病の早期発見と進行防止のために、患者様一人ひとりの症状や健診結果、既往歴に応じて適切な検査を選択し、ご案内しています。

血液検査・尿検査・心電図・腹部エコー(超音波)・胸部レントゲンなどの基本的な検査に加え、必要に応じてCT検査も実施可能です。

また、生活習慣病のリスクを総合的に評価できる「人間ドック」も行っており、内視鏡検査や画像検査を組み合わせたコースにも対応しています。

「健診で要精密検査となった」「数値が気になるが何から始めればいいかわからない」といった方も、どうぞお気軽にご相談ください。

当院で行う治療

生活習慣病の治療は、「薬を飲んで数値を下げること」だけが目的ではありません。

大切なのは、病気の原因となる生活習慣を見直し、将来的な合併症を防ぐことです。

当院では、医師による診察・検査結果をもとに、患者様の体質や生活スタイルに合わせたオーダーメイドの治療方針を立てています。以下のような考え方を大切にしています。

生活習慣の改善を基本に

まずは、食事・運動・睡眠・喫煙・飲酒などの生活習慣を見直すところから始めます。

「極端な制限」や「難しい提案」ではなく、無理なく日常に取り入れられる改善策を一緒に考えていきます。

必要に応じて薬物療法も柔軟に対応

高血圧や糖尿病、脂質異常症などでは、数値が高い場合や合併症リスクが高い場合、適切な薬の使用が重要です。

当院では、効果と副作用のバランスを見ながら、できるだけ少ない種類・少ない量でコントロールできるよう心がけています。

定期的なモニタリングと見直し

治療は「始めたら終わり」ではありません。

定期的に検査を行い、症状や数値の変化に合わせて治療方針を見直します。患者様と一緒に振り返りながら、目標の共有を大切にしています。

必要に応じて専門機関と連携

入院治療や高度な検査・治療が必要な場合には、大阪医療センター、大阪赤十字病院、大手前病院、大阪けいさつ病院、大阪公立大学医学部附属病院、大阪国際がんセンターなどの医療機関と密に連携しています。安心してご相談ください。

健診に引っかかった、要精密検査の方へ

健診結果で「要精密検査」や「要再検査」と指摘された場合は、症状がなくても早めの受診が大切です。

生活習慣病は早期に気づき、対策を始めることで将来のリスクを大きく減らすことができます。

当院では、複数の専門医資格をもつ医師が、内科、消化器内科、肝臓内科まで幅広くカバーした質の高い診察と丁寧な説明を行っています。

生活習慣病の不安やご相談も、お気軽にご相談ください。

よくある質問

生活習慣病の初期症状にはどんなものがありますか?

多くの生活習慣病は、初期には自覚症状がほとんどありません。高血圧や脂質異常症、糖尿病でも、症状が出る頃には進行しているケースもあるため、定期的な健診と数値の確認が大切です。

生活習慣病を放置するとどうなりますか?

放置すると、動脈硬化が進行し、心筋梗塞や脳卒中、腎不全、失明などの合併症を引き起こす可能性があります。早期発見・早期治療がとても重要です。

病院に行くか迷っていますが、何を基準に受診すべきですか?

健康診断で「要精密検査」や「要経過観察」と言われた場合はもちろん、疲れやすい、血圧が高い、体重が増えた、家族に糖尿病がいるなど、気になることがあればお気軽にご相談ください。

生活習慣病の治療は一生続くのでしょうか?

病気の種類や重症度によって異なりますが、生活習慣の改善によって薬が減る・中止できるケースもあります。当院では無理のない継続的な改善をサポートしています。

生活習慣病は何歳から気をつけるべきですか?

最近では30代・40代でも発症するケースが増えています。特に家族歴がある方や、肥満・運動不足・不規則な生活がある方は、早めの予防が大切です。

生活習慣病は予防できますか?

はい、バランスの良い食事、適度な運動、禁煙、十分な睡眠などにより予防が可能です。当院では予防のためのアドバイスも行っています。

食事制限が厳しくて続かないのですが、どうすれば?

厳しい制限ではなく、食べ方の工夫や外食時のポイントなど、無理なく続けられる方法をご提案します。小さな積み重ねが大きな改善につながります。

サプリメントや健康食品で生活習慣病は予防できますか?

サプリメントはあくまで補助的な役割です。基本は食事・運動・睡眠の改善が重要です。使用を検討する場合は、医師にご相談ください。

生活習慣病は自宅で改善できますか?

軽度であれば、生活改善による自宅での管理でコントロール可能なケースもあります。ただし、定期的な検査と医師の判断は必要です。

どの診療科を受診すればよいかわかりません。

高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病は、まず内科(一般内科)での診療が基本です。当院では総合的に診察・検査・治療を行っています。

健康診断で「肝機能の数値が高い」と言われましたが、生活習慣病ですか?

肝機能異常の原因として、脂肪肝や非アルコール性脂肪肝炎(NASH)などの生活習慣病が考えられます。一度詳しい検査を受けることをおすすめします。

他院で治療中でも相談できますか?

はい、可能です。現在の治療内容やお薬をふまえて、セカンドオピニオンとしてのご相談にも対応しています。お薬手帳や検査結果をご持参ください。

会社の健診結果を持って行ってもいいですか?

もちろんです。健康診断の結果をもとに、現在の状態を評価し、必要な追加検査や治療のご提案をいたします。

痩せているのに生活習慣病になることはありますか?

はい、痩せていても内臓脂肪が多かったり、運動不足・喫煙・ストレスなどの要因で生活習慣病になることはあります。体型だけで判断はできません。

定期的な通院が必要ですか?

症状や治療内容によりますが、生活習慣病は継続的な管理が必要です。間隔は状態に応じて調整しますので、無理なく続けられるよう一緒に計画を立てましょう。