肝機能障害とは

肝機能障害とは、肝臓の機能が障害されていることを指します。

肝機能障害とは、肝臓の機能が障害されていることを指します。

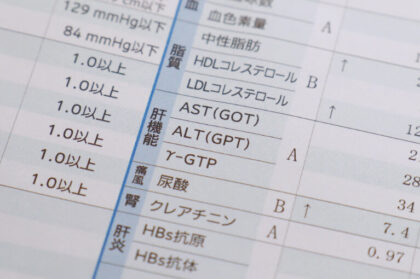

B型肝炎、C型肝炎、脂肪肝、非アルコール性肝炎、自己免疫性肝炎など、さまざまな疾患で見られます。ただ、肝臓は障害されても自覚症状が現れにくく、健康診断や人間ドックなどで偶然見つかるケースが多くなります。血液検査では、AST、ALT、γGTP、ALP、LDH、ビリルビンなどの項目の数値が高くなります。

肝機能障害の原因

肝機能障害の原因となる疾患には、以下のようなものがあります。

B型肝炎

B型肝炎ウイルスの感染によって引き起こされる肝炎です。感染経路としては、母子感染、性交渉、輸血、刺青・タトゥー、臓器移植、針刺し事故などが挙げられます。

感染後に自然にウイルスが排除される一過性感染と、6ヶ月以上の感染が続く持続感染があります。慢性肝炎となった場合、うち20~30%が肝硬変・肝がんへと進行します。

C型肝炎

C型肝炎ウイルスの感染によって引き起こされる肝炎です。感染経路としては、性交渉、刺青・タトゥー、針刺し事故、長期の血液透析などが挙げられます。

B型肝炎よりも慢性化しやすく、肝硬変・肝がんへと進行するリスクも高くなります。

脂肪肝

飲酒・生活習慣の乱れ・生活習慣病・遺伝的素因などによって、肝臓に過剰に脂肪が溜まる病気です。早期に治療を開始すれば肝臓を元の状態に戻すことが可能ですが、放置していると肝硬変・肝がん、また脳梗塞・心筋梗塞の発症リスクが高くなります。

自己免疫性肝炎

自己免疫の異常によって、長期にわたって続く肝炎です。50~60歳前後の女性によく見られます。遺伝的素因、ウイルス感染、一部の薬剤などが誘因として指摘されています。他の肝疾患と比べて、短期間で肝硬変や肝不全へと進行します。

原発性胆汁性胆管炎(PBC)

胆管が壊れ、胆汁の流れが阻害されることで発症する病気です。はっきりとした原因は分かっていませんが、自己免疫の異常が関与しているものと考えられています。中年の女性によく見られます。

薬物性肝障害

解熱剤、糖尿病や高脂血症の治療薬、抗がん剤、睡眠薬、抗うつ薬、漢方薬、サプリメントなどを原因として起こる肝障害です。規定量を大きく上回る量を摂取したケース、含有成分にアレルギーがあったケース、薬の副作用により免疫機能が下がったケースなどが見られます。

肝機能障害の症状

肝機能障害が生じていても、多くは無症状です。進行すると、以下のような症状が現れます。

- 全身倦怠感

- 食欲不振

- 吐き気

- 黄疸

- 発熱

- 皮膚のかゆみ

- むくみ

- 腹水

- 色の濃い尿

肝機能障害を放置するとどうなる?

肝機能障害を放置するということは、原因となっている各疾患が進行するということです。

これにより、肝硬変や肝がんなど、QOLを大きく低下させたり、命を脅かす疾患へと進行するリスクが高くなります。

できるだけ早く、つまり症状のないうちに発見し、早期治療へとつなげることが大切です。

肝機能障害の検査

主に、以下のような検査を行います。

健康診断の結果などがありましたら、お持ちください。

血液検査

主に、AST・ALT・γ-GTP、肝炎ウイルスの値、ALP・ビリルビン・コリンエステラーゼなど指標、⾃⼰免疫疾患の抗体(抗核抗体)の有無、腫瘍マーカーを調べます。また必要に応じて、甲状腺ホルモンの値についても調べます。

腹部超音波検査

肝臓の大きさ、脂肪の有無・量、線維化や腫瘍の有無、肝臓内の血管の形態などを調べます。

被ばくが一切ない、短時間で実施できる検査です。妊娠中の方も、安心して受けられます。

CT検査

肝臓を含めた腹部全体を詳細に調べることができます。

造影剤を用いれば、肝臓内の血管走行、血流なども観察できます。

肝機能障害を治すには?治療方法について

肝機能障害の原因になっている疾患に応じて、治療法を選択します。

薬物療法

ウイルス性肝炎の場合には、ウイルスの排出を促すインターフェロン等の抗ウイルス薬を使用します。

生活習慣の改善

主食・主菜・副菜のバランスの良い食事を基本とし、良質なタンパク質・野菜を多めに摂ります。一方で、脂っこいものなど、高脂肪の食事は控えます。

運動習慣としては、1日30分程度のウォーキングがおすすめです。また、筋肉はアンモニアの代謝を促進するので、レジスタンス運動(筋力トレーニング)を組み合わせるとなお良いでしょう。

禁酒

アルコール性脂肪肝の場合には、禁酒または節酒が必須です。完全に断ち切れない場合にも、少なくとも週に2日以上の休肝日を作ってください。