- いびきがうるさいのは病気かもしれません

- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)とは

- 睡眠時無呼吸症候群の症状をセルフチェック

- 睡眠時無呼吸症候群の原因

- 睡眠時無呼吸症候群の顔つきや特徴

- いびきだけではない!SASを放置するリスク

- 当院の睡眠時無呼吸症候群外来

- 自宅でできる睡眠時無呼吸症候群の検査

- 当院の治療内容

- 当院が導入するCPAP装置

- SASの対策と予防

- 睡眠時無呼吸症候群検査・治療の費用

- よくある質問(FAQ)

いびきがうるさいのは病気かもしれません

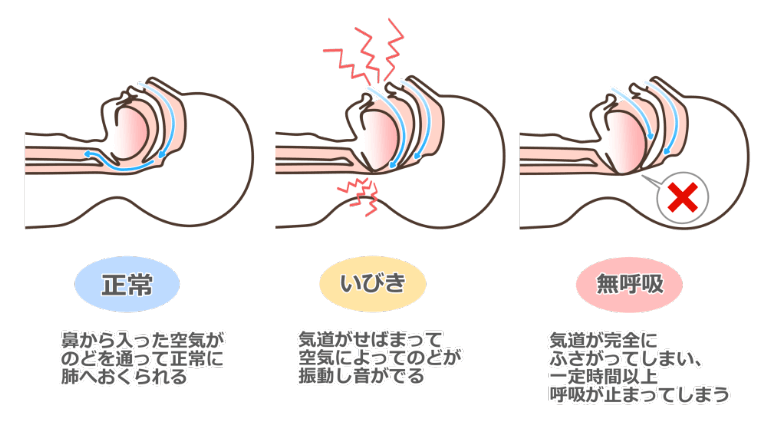

いびきは、狭くなった気道を、呼吸に伴う空気が通過する時に発生する音です。

いびきは、狭くなった気道を、呼吸に伴う空気が通過する時に発生する音です。

一時的に気道が狭くなる原因としてまず挙げられるのが、飲酒・過労、鼻づまりの際の口呼吸に伴うのどまわりの筋肉の弛緩です。ただこの場合、原因を取り除けばいびきが改善します。

一方で、毎晩のように気道が狭くなりいびきをかいているという場合には、睡眠時無呼吸症候群を疑います。肥満や顎の小ささが主な原因であるため、飲酒や過労、鼻づまりのように簡単に取り除くことはできません。また睡眠時無呼吸症候群では毎晩のように、睡眠中に繰り返し無呼吸状態となるため、健康への悪影響も大きくなります。

いびきは、ご自身ではなかなか自覚できません。いびき等の何らかの症状に気づいた時だけでなく、ご家族などから指摘された場合も、一度当院にご相談ください。

当院では、睡眠時無呼吸症候群を専門的に診断・治療する、睡眠時無呼吸症候群の専門外来を開設しております。

睡眠時無呼吸症候群(SAS)とは

睡眠時無呼吸症候群とは、睡眠中に繰り返し無呼吸(呼吸が止まること)や低呼吸(呼吸が浅いこと)を繰り返す病気です。

無呼吸・低呼吸によって体内での酸素が不足するため、高血圧や狭心症・心筋梗塞、不整脈などの病気のリスクが高まります。また、日中の強い眠気によって、仕事上の大きなミス、交通事故などが引き起こされることもあります。

ご自身で気づいていない方を含めると、国内の睡眠時無呼吸症候群患者は200万人以上にのぼると推定されています。

睡眠時無呼吸症候群の症状をセルフチェック

以下の項目に該当する数が多いほど、睡眠時無呼吸症候群の可能性が強くなります。

- 毎晩のようにいびきをかいている、いびき・無呼吸を指摘された

- 夜中に苦しくなって目が覚めることがある

- 寝汗をよくかく

- 起床時に頭痛がある

- 十分な時間寝たはずなのに、熟睡感がないことが多い

- 日中に強い眠気に襲われる、倦怠感が続く

- 集中力の低下を感じる

- 太っている

- 首まわりに脂肪がついている

- 糖尿病、高血圧症、腎臓病などの持病がある

- 脳卒中、不整脈の既往歴がある

睡眠時無呼吸症候群の原因

睡眠時無呼吸症候群はその原因に応じて、以下の2つに分けられます。

ただ、ほとんどを占めるのが、肥満などを原因とする閉塞性睡眠時無呼吸症候群となります。

閉塞性睡眠時無呼吸症候群

肥満、顎の小ささ、舌が大きい等の原因によって気道が狭くなり、睡眠時無呼吸症候群を発症するタイプです。子どもの場合は、扁桃性やアデノイドの肥大によって気道が狭くなることもあります。

また、飲酒・過労・鼻づまりなどは直接の原因ではありませんが、気道の閉塞を助長します。

中枢性無呼吸症候群

脳からの呼吸の指令が出ない・伝わらないことで発症する睡眠時無呼吸症候群です。

心機能の低下、脳卒中などが原因となります。

睡眠時無呼吸症候群の顔つきや特徴

以下のような方は、そうでない人よりも睡眠時無呼吸症候群になりやすいと言えます。

- 太っている

- 顎が小さい

- 舌が大きい

- 加齢(筋力の低下)

- 疲れが溜まっている、働き盛りの年齢

- 飲酒の習慣がある、寝酒をする

- 鼻炎などで慢性的な鼻づまりがある

- 口呼吸をしている

- アデノイド、扁桃の肥大がある

日本人は睡眠時無呼吸症候群になりやすい?

睡眠時無呼吸症候群の原因の1つとして、顎の小ささが挙げられます。顎が小さいと、就寝時の仰向けの姿勢によって舌が後方へと落ち込みやすいため、睡眠時無呼吸症候群のリスクが高くなるのです。そして顎の小ささは、日本人の特徴的な骨格と言えます。

また近年は、日本を含めた先進国では、硬いものを食べる機会が少ないことなどから、顎の小さな人が増えており、これも睡眠時無呼吸症候群患者の増加に影響しているものと考えられます。

いびきだけではない!SASを放置するリスク

睡眠時無呼吸症候群(SAS)の放置は、単に「いびきがうるさい」ということだけでなく、さまざまなリスクを引き起こします。

さまざまな病気のリスク

体内の酸素濃度が低くなることで、高血圧や狭心症・心筋梗塞、不整脈といった病気のリスクが高まります。ストレスホルモンが過剰に分泌されることから、糖尿病のリスクも高くなると言われています。

また睡眠不足、酸素不足の状態が続くことは、うつ病、不安障害のリスク上昇を招きます。

日中の眠気、集中力の低下

夜間の睡眠の質が低下することで、日中に強い眠気を感じます。「十分な時間寝ているはずなのに…」と感じた時には、お早目にご相談ください。仕事上のミス、交通事故につながることもあります。

当院の睡眠時無呼吸症候群外来

当院では、いびきや日中の強い眠気、夜間の頻繁な中途覚醒などが気になる患者様を対象に、「睡眠時無呼吸症候群(SAS)外来」を設けています。SASは、気づかないうちに高血圧や糖尿病、心疾患、脳卒中などの生活習慣病のリスクを高める疾患です。

まずはご自宅で検査から。専門的治療まで一貫対応

当外来では、まず医師による丁寧な問診と診察を行い、ご自宅で行える簡易検査(スクリーニング検査)をご案内しています。検査結果に応じて、より詳細な精密検査や、必要に応じたCPAP療法(持続陽圧呼吸療法)などの専門的な治療をご提案いたします。

当外来では、まず医師による丁寧な問診と診察を行い、ご自宅で行える簡易検査(スクリーニング検査)をご案内しています。検査結果に応じて、より詳細な精密検査や、必要に応じたCPAP療法(持続陽圧呼吸療法)などの専門的な治療をご提案いたします。

生活習慣病や合併症も含めた内科的リスク管理

当院の院長は、日本内科学会総合内科専門医や消化器・肝臓領域の複数の専門医資格を持ち、幅広い内科的視点から合併症や生活習慣病の管理にも対応しています。SASは放置すると全身の健康に大きな影響を及ぼす可能性があるため、内科的な全身管理も含めたトータルな診療を行っております。

当院の院長は、日本内科学会総合内科専門医や消化器・肝臓領域の複数の専門医資格を持ち、幅広い内科的視点から合併症や生活習慣病の管理にも対応しています。SASは放置すると全身の健康に大きな影響を及ぼす可能性があるため、内科的な全身管理も含めたトータルな診療を行っております。

「ただのいびき」と思わずに、気になる症状がある方はどうぞお気軽にご相談ください。睡眠の質の改善は、毎日の体調と将来の健康に大きく関わる第一歩です。

自宅でできる睡眠時無呼吸症候群の検査

当院では、いびきや日中の眠気などが気になる方に向けて、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査を行っています。検査はすべて保険適用で実施可能で、ご自宅で行える簡単な検査から始められます。

簡易検査

当院では、睡眠時無呼吸症候群(SAS)のスクリーニング検査に、携帯型の高性能検査機器「PMP-300EL」を使用しています。

当院では、睡眠時無呼吸症候群(SAS)のスクリーニング検査に、携帯型の高性能検査機器「PMP-300EL」を使用しています。

この検査機器は、小型かつ軽量でありながら、睡眠中の重要な情報をしっかりと記録できるため、ご自宅でも安心して検査を行うことができます。

検査では、以下のような情報を記録します。

- 呼吸の状態(無呼吸・低呼吸の有無)

- 血中酸素飽和度(SpO₂)

- 脈拍数

- 体位の変化

- 睡眠中の体動

- 呼吸努力(胸や腹の動き)

- いびきの有無と強さ

鼻にカニューレ(細いチューブ)を装着し、センサー付きベルトを上腹部に巻くだけで、複数の生体データを一晩かけて自動的に測定します。検査中に大きな操作は不要で、普段通りにお休みいただくだけで検査が完了します。

記録されたデータは、専用ソフトで解析され、睡眠中の無呼吸の程度(AHI値)や酸素低下の頻度などを詳細に評価することができます。これにより、SASの有無や重症度を簡便かつ的確に把握することが可能です。

当院では、この検査結果をもとに、必要に応じて精密検査(PSG検査)やCPAP治療など、次のステップをご案内しています。

精密検査(PSG:終夜睡眠ポリグラフ検査)

当院では、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の精密な診断が必要と判断された患者様に対し、終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG検査)を実施しております。この検査では、睡眠中の身体のあらゆる変化を同時に測定することで、SASの重症度や他の睡眠障害の有無を詳細に評価することが可能です。

使用する検査機器は、高精度かつ軽量なモデル「ソムノスクリーンシステムPlus(フクダ電子)」です。一般的な入院型の検査と同等の解析が、ご自宅や専用の検査室でも受けられます。

検査では、以下のような多項目の生体情報を記録します。

- 脳波(睡眠の深さや構造の評価)

- 呼吸の流れと努力(胸・腹の動き)

- 血中酸素飽和度(SpO₂)

- 心電図(脈拍の変動)

- 筋電図(脚の動きや顎の緊張)

- いびきや体位の変化

本体は手のひらサイズ(約140×80×28mm)、重さ220gと非常に軽く、ワイヤレス接続により就寝中も快適に過ごせます。アクティブセンサーの搭載により、ノイズの少ない安定したデータ取得が可能です。

記録されたデータは、専用ソフトウェアで解析され、睡眠の質や呼吸障害の程度(AHI値)を正確に診断します。CPAP療法の適応判断にも用いられる、信頼性の高い検査です。

当院の治療内容

軽症〜中等症の場合

生活習慣の見直しによる改善

睡眠時無呼吸症候群は、生活習慣の影響を受けやすい病気であり、特に軽症〜中等症の患者様では、まず日常生活の見直しが重要な治療の第一歩となります。

たとえば、体重管理や飲酒・喫煙習慣の見直し、睡眠姿勢の工夫などが、症状の軽減につながることがあります。

当院では、患者様お一人おひとりの生活背景を丁寧にお伺いしながら、無理のない範囲で取り組める生活改善の方法をご提案しています。なお、具体的な予防策やセルフケアについては、次の項目「SASの対策と予防」にて詳しくご紹介しています。

マウスピースによる治療

軽症〜中等症の方に対しては、睡眠中に装着するマウスピース(口腔内装置)を使用した治療もご提案可能です。

このマウスピースは、下あごを前方に固定することで、舌の落ち込みや気道の閉塞を防ぐ仕組みになっており、いびきの改善や無呼吸の軽減が期待されます。特に、CPAP治療に抵抗がある方や、出張・旅行などでCPAP機器の使用が難しい方にも有効な選択肢です。

当院では、必要に応じて連携している歯科医療機関をご紹介し、患者様専用のマウスピースを作製・調整いたします。

中等症〜重症の場合

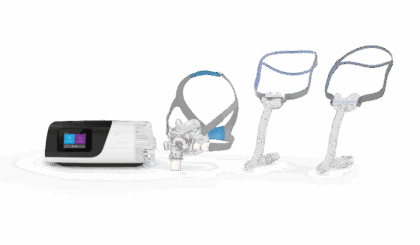

中等症以上と診断された場合には、CPAP療法(経鼻的持続陽圧呼吸療法)をおすすめしております。CPAP療法とは、専用の機器を用いて寝ている間に気道へ空気を送り込み、気道の閉塞を防いで無呼吸状態を改善する治療法です。

中等症以上と診断された場合には、CPAP療法(経鼻的持続陽圧呼吸療法)をおすすめしております。CPAP療法とは、専用の機器を用いて寝ている間に気道へ空気を送り込み、気道の閉塞を防いで無呼吸状態を改善する治療法です。

治療効果が高く、特に中等症〜重症の方においては日中の眠気の改善や合併症リスクの低減が期待されます。

当院では、機器の使用方法や装着のコツ、使用時の注意点などについて、初回導入時に丁寧にご説明し、患者様が安心して治療を始められるようサポートいたします。治療開始後も、定期的に使用状況や効果を確認し、必要に応じて設定の調整や生活指導を行いながら、無理なく継続できる治療環境の整備に努めております。

当院が導入するCPAP装置

当院では、レスメド社製の最新型CPAP装置「Air Sense 11(エアセンス11)」を導入しています。

当院では、レスメド社製の最新型CPAP装置「Air Sense 11(エアセンス11)」を導入しています。

Air Sense 11は、使いやすさと高性能を両立したCPAP装置で、多くの患者様に快適な治療環境を提供しています。

直感的なタッチパネル操作

シンプルで見やすい画面設計により、誰でも簡単に操作が可能です。

スマートなデザインと軽量ボディ

ベッドサイドに置いても邪魔にならないモダンな外観と静音設計。

加温加湿器を搭載

空気を加湿・加温することで、口や鼻の乾燥、不快感を軽減します。加湿器は取り外し可能で、お手入れも簡単です。

スリムな加温チューブ(ClimateLineAir™)対応

チューブ内の結露を防ぎ、常に快適な空気を送ります。

Care Check-In 機能

患者様の眠気や治療の主観的な状態を定期的にヒアリングし、必要に応じてサポート情報を提供します。

myAir™アプリ対応

専用スマートフォンアプリと連携し、自宅でも治療状況や使用状況を管理できます。マスクのつけ方や装置の使い方も動画で確認可能です。

AirView™ による医師との共有

治療データはクラウド経由で医療機関と共有され、医師が経過を遠隔で確認・アドバイスすることができます。

CPAP治療は、継続することで症状の改善が大きく期待できる治療法です。当院では、導入からアフターサポートまでしっかりサポートしておりますので、初めての方も安心してご相談ください。

SASの対策と予防

睡眠時無呼吸症候群の対策・予防としてできることは、以下のようにたくさんあります。

太らない

肥満は、睡眠時無呼吸症候群の重大な原因です。食事・運動に気をつけ、太らないことが睡眠時無呼吸症候群の予防になります。

横向きの姿勢で寝る

仰向けの姿勢は、舌が後方へと落ち込みやすくなります。横向きの姿勢で寝ることで、無呼吸が起こりにくくなります。

お酒を飲み過ぎない・疲労を溜めない

飲酒や過労は、のどの筋肉を弛緩させ、気道が狭くなる原因となります。特に寝酒は控えましょう。アルコールは入眠を助けますが、一方で睡眠を浅くするため、睡眠の質を改善するという意味でも避けてください。

鼻呼吸をする

口呼吸は、のどの筋肉を弛緩させます。普段から鼻呼吸を意識したり、お口まわりの筋力トレーニングを行うことで、口呼吸から鼻呼吸へと正すことが可能です。

鼻づまりを改善する

アレルギー性鼻炎、鼻中隔湾曲症などによって鼻づまりがあると、口呼吸、そして睡眠時無呼吸症候群が起こりやすくなります。原因となる病気を治療し、鼻づまりを改善しましょう。

禁煙をする

タバコの煙に含まれる化学物質は、気道の粘膜に炎症を起こし、腫れ、気道の狭窄の原因となります。できる限り、禁煙をしてください。

常用薬の見直しをする

ベンゾジアゼピン系の睡眠薬など、一部のお薬には筋弛緩作用があります。その服用によって筋肉が緩み、気道が狭くなることがあります。受診の際には、お薬手帳をお持ちください。

睡眠時無呼吸症候群検査・治療の費用

当院で行う睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査および治療は、健康保険が適用されます。費用は保険の自己負担割合によって異なりますが、一般的に3割負担の方の場合、以下のような費用目安となります。

簡易検査の費用

ご自宅で実施できる簡易型スクリーニング検査の場合、約3,500円程度(3割負担の場合)となります。

※この金額には検査費のみが含まれ、再診料などは別途必要です。

CPAP治療の費用

睡眠時無呼吸症候群の標準治療であるCPAP(持続陽圧呼吸療法)は、健康保険のもとで月額5,000円程度(3割負担)で受けることができます。

ご注意事項

- 上記金額はあくまで目安であり、診察時に風邪や高血圧などの合併症がある場合には、別途の診療費がかかることがあります。

- 治療の継続には月に1回の通院(CPAPの定期チェック)が必要です。

よくある質問(FAQ)

いびきは病気ですか?

はい、場合によっては病気のサインです。

単なるいびきであれば問題ないこともありますが、「毎晩大きないびきをかく」「呼吸が止まる」「日中に強い眠気がある」といった症状がある場合は、睡眠時無呼吸症候群(SAS)という病気の可能性があります。一度医療機関での検査をおすすめします。

SASは何科を受診すべき?

まずは内科または呼吸器内科・耳鼻咽喉科が一般的です。当院のような内科を中心としたクリニックでも検査・治療を行っております。特に高血圧や糖尿病などの生活習慣病をお持ちの方は、内科での診察が適しています。

睡眠中に息が止まっていると言われました。放っておいても大丈夫ですか?

放置は危険です。無呼吸を繰り返すことで心臓や脳に大きな負担がかかり、高血圧・心疾患・脳卒中などの合併症リスクが高まります。早めの受診・検査をおすすめします。

日中の眠気はSASが原因ですか?

可能性があります。夜間に呼吸が何度も止まることで睡眠の質が低下し、十分に眠ったつもりでも強い眠気や集中力低下が起こります。

SASは子どもにも起こりますか?

はい、子どもでも起こることがあります。特にアデノイドや扁桃肥大が原因となるケースがあり、いびきや口呼吸、落ち着きのなさなどの症状が見られます。

SASのセルフチェック方法はありますか?

簡易的なセルフチェックは可能です。「大きないびき」「日中の眠気」「起床時の頭痛」「集中力の低下」などが複数当てはまる場合、SASの可能性が高まります。診断には医療機関での検査が必要です。

自宅でできるSASの検査はありますか?

はい、当院では自宅で行える簡易検査をご案内しています。指先や鼻にセンサーを装着し、一晩睡眠中の呼吸や酸素濃度を測定します。

検査に健康保険は使えますか?

はい、医師が必要と判断した場合には保険適用となります。診察と検査の費用は3割負担で数千円程度が一般的です。

CPAPが合わない場合の代替治療はありますか?

はい、マウスピース治療や生活習慣の改善も選択肢になります。また、原因によっては耳鼻科的な処置や手術が適応となる場合もあります。

CPAPは一生使い続ける必要がありますか?

症状や体重の変化によっては、使用をやめられる場合もあります。特にダイエットで体重が減ることで症状が改善されるケースがあります。

マウスピース治療の効果はどの程度ですか?

軽症〜中等症の方に効果が期待されます。CPAPと比べて効果が穏やかな場合もありますが、携帯性に優れており旅行や出張でも使用しやすい治療法です。

SASは自然に治りますか?

基本的には自然治癒しにくい疾患です。ただし、体重の減少や生活習慣の改善によって症状が軽減することはあります。

SASと肥満は関係がありますか?

はい、深い関係があります。肥満は首周りの脂肪増加により気道を圧迫し、SASの大きなリスク要因となります。

SASは女性にも起こりますか?

はい、女性にも起こります。特に閉経後はリスクが高まり、いびきがなくても眠気や倦怠感として現れることがあります。

SASと認知症には関係がありますか?

最近の研究では、SASが認知機能の低下や認知症リスクに関与する可能性が示唆されています。脳の酸素不足が長期間続くことが関係していると考えられています。

SASのせいで朝起きると頭痛がします。これも症状ですか?

はい、SASによって夜間に酸素不足になると、起床時に頭痛を感じることがあります。他の症状と併せて一度ご相談ください。

睡眠中の無呼吸を自分で気づくことはできますか?

ほとんどの場合、自覚は難しいです。多くは家族やパートナーからの指摘で気づくことが多く、自覚症状だけでは見落とされがちです。

SASと高血圧の関係はありますか?

はい、深い関係があります。SASによって繰り返される低酸素状態が交感神経を刺激し、高血圧を引き起こしたり、治療を困難にする要因になります。

SASがあると運転に支障がありますか?

はい、事故のリスクが高まることが報告されています。重度のSASでは、居眠り運転のリスクが高くなるため、診断・治療が重要です。

SASの検査や治療を受けていることは職場や免許更新に影響しますか?

基本的には影響しませんが、職種によっては報告義務がある場合もあります。特に運転業務に従事する方は、検査・治療の証明が必要になるケースがあります。